키덜트 문화의 소구적 특성과 패션 콜라보레이션의 소비문화 특성이 지속적 소비행동에 미치는 영향 연구

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstract

Kidult culture is a culture of those in their twenties and thirties that focuses on comfort in products and sensory experiences reminiscent of their childhood. This study examined the appealing characteristics of kidult culture and the consumption culture aspects of fashion collaboration phenomena from the perspective of socio-cultural theories on consumption. The structural relationships between these characteristics, the consumption value of fashion products as symbolic elements, and their impact on continuous consumption behavior were analyzed. A sample of 374 consumers with experience purchasing kidult fashion products was selected, and research hypotheses were tested using SPSS and AMOS statistical packages. The results showed that among the appealing characteristics of kidult culture, multiculturalism, cultural capitalism, and deviance significantly influenced the consumption value of kidult fashion products. Second, within the consumption culture characteristics of kidult culture–fashion collaboration, plurality, intertextuality, and de-representation had significant effects on the consumption value. Third, the consumption value of kidult fashion products significantly influenced the continuous consumption behavior. Hence, kidult culture, which fosters polysemic interpretations in modern fashion, contributes to the formation of consumption culture through collaboration. Moreover, it highlights how consumers engage in symbolic consumption, not merely purchasing products but interpreting the meanings embedded within them. This study identified the key factors contributing to the continuous expansion of consumer culture through kidult fashion products. This research provides valuable data for a deeper understanding and interpretation of consumer behavior related to kidult fashion products.

Keywords:

kidult trend, fashion collaboration, consumption culture, consumption value, continuous consumption behaviorⅠ. 서론

최근 ‘뉴트로(newtro)’라는 신조어와 함께 레트로 문화를 향유하는 사람들이 늘어나고 있다. 이러한 문화적 경향은 빠르게 변화하는 사회 속에서 개인의 추억 속 감성을 들추어 평안과 위안을 찾으려는 욕구에서 시작되었지만, 한 편으로는 디지털 환경 속에서 아날로그 문화를 재창출하는 현상으로도 해석된다(Park 2021). 특히, 현대 소비문화에서는 단순히 제품의 기능적 가치보다 제품에 내재된 스토리나 자기 자신만의 감성을 자극하는 요소가 소비자의 구매 의사결정에 중요한 영향을 미치고 있다(Han 2019). 이러한 현상은 문화의 다양성이 존중되며, 소비자가 개개인의 취향과 라이프스타일이 더욱 세분화되는 과정과 연결되어 나타나고 있다(Shim 2017).

현대의 패션산업 또한 이러한 소비문화 변화 속에서 더욱 복잡해진 소비 패턴과 소비자 라이프스타일의 세분화, 그리고 이들의 감성과 다양성을 추구하는 사회적 분위기와 맞물려 있다. 이에 패션 브랜드들은 단순히 상품을 판매하는 것이 아니라, 브랜드 정체성을 기반으로 한 감성적 요소와 문화적 경험을 소비자와 공유하고 브랜드 차별성을 강화하는 방향으로 나아가고 있다(Lee 2013; Jia et al. 2016). 또한 패션 브랜드들은 문화 및 예술과의 협업(collaboration)을 통해 브랜드 가치를 증대시키고 있어, 이러한 협업 전략은 단순한 브랜드 마케팅이 아닌 현대 소비사회에서 중요한 문화적 의미를 내포하는 현상으로 평가될 수 있다(Crane 2012). 그러나 기존 연구들은 이러한 협력적 문화적 의미보다는 브랜드 전략적 측면에 초점을 맞춰 왔으며, 패션 소비문화에서 키덜트 문화가 가지는 기호적 의미와 소비가치 창출에 대한 분석이 부족한 실정이다(Kaiser 2012; Barnard 2014).

더욱이, 최근 키덜트 시장이 지속적으로 확대되면서, 키덜트 소비집단이 패션 시장에서도 중요한 소비그룹으로 부상하고 있다. 키덜트 소비집단은 타인의 시선보다 개인적 치향과 감성을 중요시하며, 유행에 민감하면서도 경기 상황과 관계없이 자신이 선호하는 제품에 적극적으로 소비하는 경향이 있다(Jung & Jung 2017). 이러한 소비패턴은 키덜트 패션이 단순한 개별적 소비 트렌드가 아니라, 현재 소비문화 전반에서 중요한 의미를 가지는 소비 현상으로 자리잡고 있음을 시사한다(Nho 2015). 이러한 배경에서 소비사회 이론(consumer society theory)과 기호소비 이론(sign consumption theory)을 기반으로 키덜트 패션 소비의 특성을 살펴 볼 필요가 있다. 보드리야드(Baudrillard 1998)는 소비사회 측면에서 인간은 의미발산적 존재로서 실질 대상의 객관적 가치를 소비하는 것은 아니라, 상품이 가진 기호(sign)와 의미(symbol)를 소비하는 존재라고 하였다(Lee 2020). 즉, 소비는 단순한 개인적인 차원에서 사물의 사용가치 취득이나 욕구 충족이 아닌, 사회적인 의미를 생성하고 가치를 부여하는 과정으로 이해할 수 있다는 것이다(Yoon et al. 2014). 관련하여 Featherstone(2016), Kawamura & Eicher(2018)은 키덜트 문화 소비자들이 패션상품을 단순한 물리적 대상이 아니라 특정한 상징과 기호를 담은 소비문화적 코드로 인식하고 소비한다고 주장하였다. 그러나 기존 연구들은 패션에서 나타나는 포스트모던적 현상과 소비문화의 일반적인 특성을 설명하는 데 주 초점을 맞춘 이유로(Nam 2007; Crane 2012), 키덜트 패션이 가지는 독자적인 소비가치 창출 메커니즘에 대한 구체적인 분석이 부족했다. 더욱이 기존 패션 관련 연구들 또한 키덜트 패션 일러스트(Noh 2015), 키덜트 패션 디자인(Zhai & Lee 2014), 키덜트 패션 상품 이미지 유형, 키덜트 소비자의 펀(fun)적 요소(Cho et al. 2018), 패션 컬렉션에서의 키덜트적 표현 특성(Zhai & Lee 2016) 등으로 주로 패션 소비가 키덜트 디자인이나 유희적 요소를 소비하는 것에 중점을 두고 있어, 개별 소비자의 정체성 표현, 사회적 의미 형성, 지속적 소비 행동과 연결되는 과정을 연구한 사례가 부족하다. 게다가 패션 콜라보레이션과 키덜트 문화의 결합이 소비자의 소비가치에 미치는 영향을 구조적으로 분석한 연구는 미흡한 실정이다. 따라서 본 연구는 키덜트 문화가 패션 소비문화에서 어떠한 의미를 형성하는지 살펴보고, 기존 연구에서 다루지 않았던 키덜트 패션 소비의 구조적 관계를 실증적으로 검토하는 것을 목표로 한다.

이상으로 본 연구에서는 기존 연구들과의 차별성을 강조하기 위해, 키덜트 문화의 소구적 특성과 키덜트 문화 - 패션 콜라보레이션의 소비문화 특성을 세부적으로 파악하고, 이러한 특성 요인들이 소비가치 및 지속적 소비행동에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고자 한다. 이를 통해 키덜트 패션 상품을 통한 소비문화의 지속적인 양산 과정에 기여하는 중요 요소를 파악하고, 키덜트 패션상품의 소비행동을 보다 깊이 이해하고 해석할 수 있는 학문적, 실무적 기반을 마련하는 데 연구의 의의를 가지고자 한다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 키덜트 문화의 소구적 특성

키덜트의 문화적 소구의 특징 면에서 누구나 성인이 되어서도 추억의 동심세계를 현실 생활에서 유지하며, 어린 시절에 경험했던 향수들을 여전히 추억하고 그 경험을 다시 소비하고자 한다(Jang & Lee 2007; Park 2021). 이에 본 연구에서는 기존 연구들을 종합적으로 검토하여 키덜트 문화의 소비자들이 경험할 수 있는 주요 소구 가치를 도출하고자 한다. 기존 키덜트 소비의 동인을 다룬 다양한 선행 연구들은 소비자들의 감성적 욕구(Kanf et al. 2020), 문화적 배경(Lee & Kim 2019), 경제적 상황(Joo 2013), 심리적 요인(Choi et al. 2019) 등의 측면에서 키덜트 소비가 이루어진다고 보았다. 이러한 연구들을 분석한 결과, 키덜트 문화가 소비자에게 소구되는 요소는 다차원적이며, 사회적‧문화적ㆍ경제적ㆍ심리적 요인들이 복합적으로 작용함을 알 수 있었다. 따라서 본 연구에서는 키덜트 문화의 소비자들에게 가장 강력하게 소구되는 향수, 문화다원주의, 에이지리스, 문화자본주의, 일탈의 다섯 가지 핵심 요인을 중심으로 구성하였다.

첫째, 향수는 차가운 디지털 문화보다는 따스하고 인간적으로 느껴지는 아날로그 시대로의 회기본능이라는 시각에서 출발한다. 과거의 향수에 대한 소구는 많은 소비자에게 긍정적인 감정을 촉발하고 브랜드 충성도를 높이는 중요한 요소로 작용한다(Park 2021; Park 2003). 특히 키덜트 문화는 어른이 된 이후에도 동심 세계를 유지하고 싶어 하는 트렌드로, 이는 우리의 내면에 존재하고 있었으나 표현하는 데 주저하고 두려워했던 감성이 디지털 문화의 확산으로 인해 서로의 취향을 공유하고 즐기는 문화로 발전하였기 때문이다(Jeong & Kim 2007). 이와 관련하여 Bae(2015)는 키덜트족이 증가하는 이유로 어린 시절 가지고 놀던 장난감과 캐릭터를 통해 과거의 감성을 되살리는 소비자들이 많기 때문이며, 이는 단순한 기억 회상이 아니라 감성적 만족을 위한 적극적인 소비 행위로 해석할 수 있다고 하였다.

둘째, 문화다원주의는 키덜트 문화의 확산을 가능하게 하는 중요한 요인이다. 푸코(Foucault 1984)의 ‘경계 허물기(blurring boundaries)’ 개념에 따르면 현대 사회에서는 전통적인 문화적 구분이 점차 사라지고 있으며, 개별 소비자의 취향과 정체성이 보다 자유롭게 표현되고 있다. Song(2007)은 문화다원주의가 절충적이고 개인적인 접근으로 나타나며, 특정한 양식에 구애받지 않고 다양한 표현 방식을 수용하는 특성을 가진다고 설명하였다. Chung(2009)은 현대 소비자들이 남의 시선을 의식하기보다 자신이 원하는 것을 소비하는 경향이 강해졌으며, 이러한 문화적 분위기가 키덜트 트렌드를 더욱 촉진한다고 설명하였다.

셋째, 에이지리스 소비는 연령과 관계없이 소비자가 자신의 정체성을 자유롭게 표현하는 경향을 의미하며, 이는 키덜트 문화의 핵심 소비 특성 중 하나이다. 기존 소비문화에서는 특정 연령대에 맞는 소비 행태가 정형화되어 있었지만, 현대 소비자들은 연령과 무관하게 자신이 원하는 제품과 문화를 소비하는 패턴을 보인다. Kim & Kim(2006)은 키덜트 소비자는 생물학적 나이보다 자신이 인식하는 마인드 에이지(mind age)에 기반하여 소비를 결정하는 특징이 있다고 분석하였다. 이는 패션, 라이프스타일, 엔터테인먼트 전반에서 나타나는 현상으로, 특히 패션에서는 ‘영원한 젊음’의 이미지를 소비하고자 하는 욕구와도 연결된다. 이러한 현상은 전통적인 연령 규범을 깨고, 소비자들이 자기 정체성을 보다 유연하게 정의할 수 있도록 하는 소비 트렌드의 일부로 볼 수 있다.

넷째, 문화자본주의는 키덜트 문화를 분석하는 데 중요한 개념적 틀을 제공한다. Bourdieu(1984)의 문화자본(cultural capital) 개념을 적용하면 키덜트 소비는 단순한 물리적 소비가 아니라 특정한 문화적 의미를 소비하는 행위로 볼 수 있다. Lee(2004)는 키덜트 문화를 기획된 소비문화 상품으로 분석하며, 소비자들이 이를 통해 향수와 소유욕을 동시에 충족한다고 설명하였다. Cho & Lim(2009)은 키덜트 문화가 어린이와 성인의 소비 격차를 줄이며 새로운 소비시장을 개척하는 전략적 개념으로 활용된다고 보았다. Kim(2007), Cho et al.(2018)은 기업들이 문화적 자본을 활용하여 키덜트 소비자들의 심리적 동기를 자극하고, 동화적 상상력을 상품화하여 소비를 창출하는 구조를 만들어낸다고 분석하였다. 이는 기업이 문화적 정체성을 형성하는 방식으로 키덜트 소비를 활용하고 있으며, 단순한 취향 소비를 넘어 상징적 소비로 발전하고 있음을 의미한다.

다섯째, 일탈은 키덜트 소비문화에서 중요한 심리적 동기로 작용한다. 복잡한 사회 구조 속에서 소비자들은 환상을 동경하고, 지루한 일상으로부터 벗어나고자 하는 심리를 갖게 된다. Chang(2020)은 경기 불황, 사회적 불안, 현실 도피적 욕구가 결합하여 소비자들이 더욱 유머러스한 디자인과 동화적인 요소를 선호하게 된다고 분석하였다. Park(2003)은 소비자들은 심리적 스트레스나 현실의 갈등을 해소하기 위해 어린 시절의 경험을 소비하는 경향이 있으며, 기업들은 이를 활용하여 키덜트 상품을 마케팅 전략으로 사용한다고 보았다. 특히 Kim & Kim(2006)은 불황일수록 키덜트 소비자들이 증가하는 이유가 심리적 안정감을 찾기 위해서라고 분석하였다. 이러한 심리적 요인은 키덜트 문화가 단순한 취향의 문제가 아니라, 사회ㆍ경제적 상황과 맞물려 특정한 소비패턴으로 형성되는 것임을 시사한다(Jia & Lee 2014).

이와 같이 키덜트 문화는 향수, 문화다원주의, 에이지리스, 문화자본주의, 일탈이라는 소구적 특성이 주축으로 형성될 수 있다. 이러한 특성들은 소비자들에게 감성적 만족을 제공하고, 현대 소비사회에서 키덜트 소비가 지속적으로 확산되는 배경을 설명하는 중요한 개념적 틀을 제공할 것이다.

2. 키덜트 문화- 패션 콜라보레이션의 소비문화 특성

사회와 문화 전반에서 확산되는 영역 간의 융합화, 탈경계화 현상과 함께, 패션분야에서도 변화를 맞고 있는 소비문화는 더욱 다양하게 표현되고 있다(Park & Cho 2014; Jia et al. 2016). 이러한 배경으로 패션분야의 콜라보레이션은 차별되고 새로운 경쟁력을 찾기 위한 형태뿐만 아니라, 제휴 파트너가 구축한 기술력, 이미지 및 인지도 등과 같은 무형적 가치의 공유를 위해 적극 추진되고 있다(Shin 2020; Jeong et al. 2022). 이에 최근 이종 업종과의 패션 콜라보레이션 사례가 급증하고, 패션이 예술과 문화의 영역으로 그 범위가 확대되는 경향이 나타나고 있으며(Park & Cho 2014; Chen et al. 2018; Son et al. 2019), 이러한 현상은 이질적인 문화가 사회에 공존하는 여러 형태의 문화적, 사회적 패러다임으로 전환함을 의미한다고 할 수 있다. 여기서 나아가 본 연구에서는 이러한 변화가 단순한 패션 트렌드의 확장이 아니라, 키덜트 문화를 중심으로 형성되는 소비문화의 패턴 변화와 연결된다고 본다. 즉, 기존 연구에서 제시된 패션 콜라보레이션의 목적이 브랜드 경쟁력 강화 및 제품 차별화에 초점을 맞추고 있었다면, 키덜트 패션 콜라보레이션은 소비자의 정체성 형성과 감성적 만족을 충족하는 중요한 방식으로 기능하고 있다(Jeong & Kim 2008; Kim & Ko 2012). 이에 따라 본 연구에서는 키덜트 문화와 패션 콜라보레이션의 결합을 소비문화적 특성을 바탕으로 다원성, 상호텍스트성, 탈재현성 측면에서 살펴보고자 한다.

첫째, 다원성은 현대 소비자들이 고정된 소비 패턴을 따르기보다, 다양한 문화적 요소와 브랜드 간 협력을 수용하는 경향을 의미한다. 시뮬라시옹(simulation)의 기호체계에서 기표와 기의는 서로 간의 자율성을 보장하여 실제적인 기의를 상실한 기표와 만들어진 이미지가 실재를 대변하는 것으로, 이는 바뀐 시뮬라시옹적 특징을 나타낸다(Park 2005; Lee & Kim 2018). 특히 이러한 현상은 패션에서도 적용되어 특정한 상징적 의미는 사라지고 탈고정된 의미를 재현함으로써 특정한 경계나 분리가 소멸된 자율성의 형태를 지닌다고 하였다. 이처럼 기존에 정해진 고정관념적인 의미가 무너진 다의적 결합은 탈장르화 경향을 가져왔으며, 이는 오늘날 포스트모더니즘 패션에 나타난 다원주의, 변형, 불연속성, 임의성 등으로 설명되고 있다. 더욱이 이러한 다원성에 의한 다의적 의미의 결합으로 전달하고자 하는 본질적 이미지의 상징은 사라지고, 그 속에 함축된 다양한 의미들이 결합되어 다양한 의미작용을 하는 다중코드로써 적용되고 있다. 이러한 다원성이 키덜트 패션 콜라보레이션에서 중요한 이유는 키덜트 문화 자체가 아동적 요소와 성인적 감성을 결합하는 형태로 존재하기 때문이다(Park & Cho 2014). 즉, 키덜트 패션은 기존 패션 시스템 내에서 고정된 역할을 수행하는 것이 아니라, 동서양 문화 융합, 고급문화와 하위문화의 경계 허물기, 전통적인 나이 구분 해체 등의 방식으로 소비자들에게 새로운 소비 형태를 제시한다.

둘째, 상호텍스트성(Intertextuality)은 텍스트들 사이의 서로 연관된 성질을 말하는데, 어떤 텍스트가 해석되는 과정에서 이전 텍스트의 영향을 직‧간접적으로 받는 현상을 말한다(An 2011). 특히 패션에 있어서 상호텍스트성은 주어진 하나의 텍스트 경계를 허물기 위해 다른 형태의 텍스트, 즉 고정관념적인 성의 역할, 그에 따른 아이템의 분류, 지위, 나이, T.P.O. 등과 타 분야의 다양한 텍스트들을 인용하여, 고정된 패션 범주의 경계 지점에서 병행된 인용으로 전환되고 다양한 해석 가능성으로 확산되어왔다. 이러한 상호텍스트성이 키덜트 패션 콜라보레이션에서 중요한 이유는 키덜트 패션이 단순한 스타일이 아니라, 기존의 사회ㆍ문화적 규범을 해체하고 재구성하는 과정에서 소비자의 경험과 정체성을 반영하기 때문이다(Kim & Kim 2006). 즉, 기존의 패션 스타일이 특정 연령층, 성별, 사회적 지위 등에 의해 구분되었다면, 키덜트 패션은 이러한 경계를 허물고 다양한 텍스트 간 결합을 시도함으로써 새로운 정체성 형성을 가능하게 한다.

셋째, 탈 근대적 현대사회에서 상징적 기호의 의미로써 패션 이미지는 재현된 본질적 대상을 모방하여 이미지를 그대로 재현하는 전통적인 재현으로 실제와 원본의 관계가 해체되고 있으며, 상호 지시적인 텍스트성 속에서 실재가 부재되는 시뮬라시옹(simulation)의 하이퍼리얼리즘(hyper realism)의 비재현으로 나타난다고 했다(Shim 2007). 특히 이는 패션의 형태와 표현기법뿐만 아니라 패션의 본질을 해체하고 있으며, 이러한 패션의 탈재현성을 나타내는 패션들은 조작된 비실재이지만 실제로는 본질보다 더 실재 같은 새로운 이미지 기호로 작용하여 하이퍼리얼리티가 된다고 했다(Park 2003). 이러한 탈재현성은 키덜트 패션이 소비자들에게 제공하는 경험을 이해하는 데 핵심적인 요소이다. 키덜트 패션은 단순한 ‘아동 스타일’이 아니라, 과거의 향수와 현대적 감각을 결합하여 기존의 패션 코드로 정의될 수 없는 새로운 의미를 창출한다(Lee & Kim 2018). 즉, 신체와 의복 간의 기존 관계를 해체하고, 패션이 소비자의 감정과 정체성을 반영하는 매개체로 작용하는 것이다.

3. 키덜트 패션과 소비가치

현대 소비자들은 패션을 단순한 의류 소비가 아니라, 개인 정체성을 표현하고 감성적 가치를 창출하며 사회적 관계 속에서 의미를 구축하는 행위로 인식한다(Holbrook & Hirschman 1982). 특히, 패션산업은 소비자가 경험하는 비가시적인 가치(immaterial value)를 중요하게 다루며, 이를 브랜드 전략과 결합하여 소비 문화를 확장하고 있다(Park & Kim 2004). 이와 같은 배경에서 패션 콜라보레이션(fashion collaboration)은 다양한 문화적 요소와 브랜드 간의 결합을 통해 새로운 시장 가치를 창출하는 전략으로 활용되고 있으며, 이는 소비자들에게 단순한 제품 이상의 감성적 경험을 제공한다(Bae 2015). 또한, 패션 콜라보레이션을 통한 문화적 가치 형성은 소비자에게 브랜드 충성도와 정체성 확립의 기회를 제공하며, 소비자의 지속적 소비행동을 유도하는 핵심 요소로 작용한다(Zeithaml 1988; Holbrook 1999).

한편, 현대사회가 다원화됨에 따라 소비자들은 개인적 가치관에 기반한 소비를 지향하는 경향을 보이며, 이는 키덜트 패션 소비에서도 동일하게 나타난다. 복잡한 사회적 환경 속에서 소비자들은 과거의 향수를 경험하고(nostalgia), 놀이적 요소를 탐색하며(playfulness), 개성을 자유롭게 표현하고자 하는 욕구(individuality)를 반영하는 방식으로 키덜트 패션을 소비하고 있다(Cho & Lim 2009; Park 2021). 이러한 소비 행태는 단순한 일탈심리(escapism)에서 비롯되는 것이 아니라, 현대 소비자가 추구하는 자기표현과 감성적 만족을 충족하는 새로운 소비 형태로 자리 잡고 있다(Kim 2005; Han 2019). 특히, 키덜트 패션 소비는 패션산업뿐만 아니라 소설, 영화, 광고, 애니메이션 등 다양한 문화 콘텐츠와 결합하여, 주류 소비문화의 한 형태로 확산되고 있다. Noh(2015)는 키덜트적 디자인 요소가 소비문화 전반에서 다양한 형태로 활용되고 있으며, 이는 소비자의 감성적 만족과 체험적 소비가 유머러스하고 감성적인 디자인, 색채 및 캐릭터 요소를 활용한 패션 제품에 대한 소비자 선호도를 높이는 결과를 초래한다고 보았다. 이와 같은 맥락에서, 본 연구에서는 키덜트 패션의 소비가치를 감정적 상태 유발(행복감, 만족), 사회적 관계(인정, 관심), 기능적 특성(독창성, 창의성)의 핵심 요소 측면에서 분석하고자 한다. 이는 기존 연구에서 제시된 소비가치 모델(Sheth et al. 1991)과 감성적 소비 이론(Holbrook 1999)을 바탕으로 도출한 개념으로, 현대 소비 트렌드를 반영하여 키덜트 패션이라는 특정 소비영역에 맞추어 조정한 것이다. 본 연구는 이를 실증적으로 분석함으로써 키덜트 패션 소비가 소비자의 지속적 소비행동과 브랜드 충성도에 미치는 영향을 보다 명확하게 규명하고자 한다.

4. 키덜트 문화의 소구적 특성, 키덜트 문화 - 패션 콜라보레이션의 소비문화 특성, 소비가치 및 소비행동 간의 관계

현대 소비자들은 단순히 제품의 기능적 효용만을 고려하는 것이 아니라, 소비를 통해 개성을 표현하고 정체성을 형성하며, 감성적 만족을 추구하는 과정을 경험한다(Holbrook & Hirschman 1982). 이러한 소비 행태는 소비를 단순한 경제적 교환이 아닌 문화적 기호(meaningful symbol)와 상징적 가치(symbolic value)의 소비로 인식하게 한다(Kang et al. 2004; Lee 2007). 특히, 패션소비는 개인의 개성과 사회적 소속감을 반영하는 중요한 요소로 작용하며, 최근에는 패션 콜라보레이션을 통한 새로운 문화적 가치 창출이 주목받고 있다(Park & Kim, 2004). 패션산업에서 콜라보레이션 전략은 브랜드 아이덴티티 강화, 소비자와의 정서적 연결 구축, 새로운 소비자층 확보 등의 역할을 하며(Bae 2015), 무엇보다 키덜트 문화와 패션의 결합은 기존 소비 트렌드를 초월하는 새로운 소비문화 형성에 기여하고 있다(Noh 2015; Chang 2020). 이러한 맥락에서, 키덜트 문화의 소구적 특성과 패션 콜라보레이션의 소비문화 특성이 결합하여 소비자의 소비가치 및 소비행동에 미치는 영향을 분석하는 것이 중요하다. 이와 관련하여 Ju et al.(2017)은 패션 소비자의 독창적ㆍ비순응적 선택 욕구가 소비가치에 영향을 미치며, 이는 개성을 강조하는 키덜트 패션 소비에도 동일하게 적용될 수 있음을 시사하였다. 이에 본 연구는 키덜트 문화의 소구적 특성과 키덜트 문화-패션 콜라보레이션의 소비문화 특성이 소비가치 및 소비행동에 미치는 관계를 실증적으로 검증하고자 하며, 다음과 같은 연구가설을 설정하였다.

첫째, 키덜트 문화의 소구적 특성과 소비가치 간의 관계에서 키덜트 문화는 소비자들에게 향수, 문화다원주의, 에이지리스, 문화자본주의, 일탈 등의 소구적 특성을 제공하며, 이는 소비자의 소비가치 형성에 영향을 미친다(Bourdieu 1984; Cho & Lim 2009). 특히, 키덜트 패션소비는 행복감 및 만족, 사회적 인정, 독창성과 창의성을 반영하는 소비가치를 기반으로 이루어지며, 이는 소비자의 지속적인 소비행동을 유도하는 중요한 요소로 작용한다(Kim & Kim 2006).

- ‣ H1. 키덜트 문화의 소구적 특성은 키덜트 패션의 소비가치에 유의한 영향을 미칠 것이다.

둘째, 키덜트 문화 - 패션 콜라보레이션의 소비문화 특성과 소비가치 간의 관계에서 패션 콜라보레이션은 소비자에게 새로운 브랜드 경험 제공, 한정판 및 희소성 가치 강조, 개성과 독창성 표현 기회 등의 소비문화적 가치를 부여한다(Park & Kim 2004; Bae 2015). 특히, 다원성, 상호텍스트성, 탈재현성이라는 세 가지 소비문화 특성은 패션 소비가치 형성에 핵심적인 역할을 한다(Chang 2020). 그리고 상호텍스트성은 다양한 문화적 요소가 결합된 패션 제품이 소비자에게 친숙한 가치를 제공하는 방식으로 작용하며, 탈재현성은 전통적인 패션 코드에서 벗어나 새로운 감각적 소비 경험을 창출하는 기제로 작용한다(Lee 2013).

- ‣ H2. 키덜트 문화 - 패션 콜라보레이션의 소비문화 특성은 키덜트 패션의 소비가치에 유의한 영향을 미칠 것이다.

셋째, 키덜트 패션의 소비가치와 지속적 소비행동 간의 관계에서 소비가치는 소비자의 태도를 형성하고, 구매 행동을 유도하는 핵심적인 요인으로 작용한다(Xiao & Kim 2009). 무엇보다 패션 소비가치가 높을수록 브랜드 충성도와 지속적 소비행동이 강화되는 경향이 있다(Sheth et al. 1991; Park 2015). 이렇듯 키덜트 패션 소비자들은 개성 표현과 감성적 만족을 동시에 추구하는 특성을 보이며, 이는 반복적 구매 및 브랜드 충성도로 이어지는 주요 요인으로 작용한다(Kim 2005).

- ‣ H3. 키덜트 패션의 소비가치는 지속적 소비행동에 유의한 영향을 미칠 것이다.

Ⅲ. 연구방법

1. 연구모형

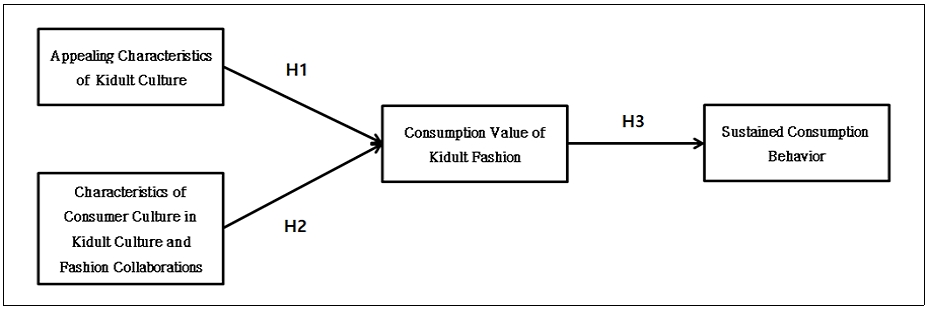

본 연구에서는 키덜트 문화의 상징과 기호에 대한 소구적 특성과 키덜트 문화 - 패션 콜라보레이션의 소비문화 특성이 키덜트 패션상품의 소비가치와 지속적 소비행동으로 창출되는 구조적 영향 관계를 확인하고자 Fig. 1과 같은 연구모형을 설정한다.

2. 측정도구

본 연구 수행을 위한 측정도구는 키덜트 문화 소구적 특성(향수, 문화다원주의, 에이지리스, 문화자본주의, 일탈), 키덜트 문화 – 패션 콜라보레이션의 소비문화 특성(다원성, 상호텍스트성, 탈재현성), 소비가치, 지속적 소비행동 및 인구통계적 특성에 관한 문항으로 구성하였다. 특히 본 연구에서는 연구의 개념들이 다중 항목으로 측정되며, 측정된 연구 개념들의 내적일관성을 검증하기 위하여 요인분석 전에 전체 변인에 대한 신뢰도 계수를 분석하였다. 그 결과, 키덜트 문화적 소구특성과 관련 ‘키덜트 문화를 통해 전통적인 패션이나 소비방식을 새롭게 해석하고 싶은 정도’, ‘키덜트 문화를 통해 자신이 속한 소비계층을 상징적으로 드러낼 수 있는 정도’, ‘키덜트 문화를 통해 희소성있는 제품을 소유하는 것이 중요하다고 느끼는 정도’, ‘키덜트 문화를 통해 평소 시도하지 못했던 색다른 스타일을 시도할 용기가 생기는 정도’의 4문항과 키덜트 문화 – 패션 콜라보레이션의 소비문화 특성과 관련하여 ‘키덜트 문화가 기존 패션 규범에서 벗어나 독창적인 형태로 진화하는 인식 정도’, ‘키덜트 문화가 패션의 비전형적이고 실험적인 방식으로 표현하는 정도’의 2문항이 항목 간 신뢰도(α ≥ 0.7)를 확보하지 못해, 일관성이 떨어지는 문항을 제거하였다. 이상으로 구성된 측정도구는 다음과 같다.

먼저, 키덜트 문화 소구적 특성은 Park(2003), Lee(2004), Park(2005), Kim & Kim(2006), Jeong & Kim(2007), Kim(2007), Lee(2007), Song(2007), Cho & Im(2009), Jia & Lee(2014), Park & Cho(2014), Bea(2015), Noh(2015), Jia et al.(2016), Jeong & Jeong(2017), Shim(2017), Chang & Chen et al.(2018), Cho et al.(2018), Han(2019), Chang(2020), Park(2021) 등의 연구를 바탕으로 키덜트 문화를 통해 과거의 인간적이고 따스함의 시절로 회귀하는 환상적 감각에 대한 소구 정도와 관련된 향수, 키덜트 문화를 통해 자신이 원하는 개인 욕구를 추구하게 해주는 다양성에 대한 소구 정도와 관련된 문화다원주의, 키덜트 문화를 통해 자신이 스스로 지각하고 있는 마인드 에이지에 집중하게 해주는 나이 파괴 현상에 대한 소구 정도와 관련된 에이지리스, 키덜트 문화를 통해 형성된 소비 자본주의 지각의 상상력 상품에 대한 소구 정도와 관련된 문화자본주의, 키덜트 문화를 통해 복잡하고 지루한 현재 상황 속에서 환상을 동경하는 일탈에 대한 소구 정도와 관련된 일탈로 구성하여 총 15항목을 측정했다. 그리고 키덜트 문화 – 패션 콜라보레이션의 소비문화 특성은 Park(2005), Shim(2007), Jeong & Kim(2008), Kim & Ko(2012), Park & Cho(2014), Jeon et al.(2018), Lee & Kim(2018), Som et al.(2019), Shin(2020), Jeong et al.(2022) 등의 연구를 바탕으로 패션과 키덜트 문화의 결합이 패션을 더욱 함축되고 다양한 의미들의 결합으로 만들어 다중코드로 적용되는 정도와 관련된 다원성, 패션과 키덜트 문화의 결합이 패션의 독립적인 개체에서 나아가 새롭고, 다양한 해석의 가능성 정도와 관련된 상호텍스트성, 패션과 키덜트 문화의 결합이 패션을 새로운 형태, 새로운 이미지로 작용하는 정도와 관련된 탈재현성으로 구성하여 총 9항목을 측정했다. 또한 소비가치는 Park (2003), Kang et al.(2004), Park & Kim(2004), Lee(2007), Yoon et al.(2014), Lee & Seo(2015), Son et al.(2019), Jeong et al.(2022) 등의 연구를 바탕으로 키덜트 패션상품의 선택 대안이 감정적 상태 유발, 사회적 관계, 기능적 특성을 통해 획득되는 지각된 효용 정도와 관련하여 3항목을 측정했다. 아울러 지속적 소비행동은 Kim & Kim(2006), Cha & Hong(2007), Heo(2011), Jeong & Jeong(2017) 등의 연구를 바탕으로 키덜트 패션상품 소비에 대한 가치의 전반적인 방향과 지속적 행동의 결과 정도와 관련하여 3항목을 측정했다.

3. 자료수집 및 분석 방법

본 연구가설의 실증적 측정조사 위해 다음과 같은 자료수집 및 분석방법 절차를 진행하였다. 첫째, 본 연구에서는 기존 연구에서 사용된 척도를 기반으로 연구 맥락에 맞게 수정ㆍ보완하여 적용하였다. 이를 위해 먼저 문헌연구를 통해 연구 변수(키덜트 문화의 소구적 특성, 키덜트 문화와 패션 콜라보레이션의 소비문화 특성, 소비가치, 지속적 소비행동)와 관련된 적절한 문항을 선정하였다. 그러나 기존 연구에서 사용된 척도가 본 연구의 맥락과 완전히 일치하지 않는 경우가 있어, 이를 보완하기 위해 전문가 인터뷰(5명)와 소비자 경험 분석(CIT)(10명)을 추가적으로 실시하였다. 이를 통해 기존 척도의 적용 가능성을 평가하고, 연구의 맥락에 맞게 수정해야 할 문항을 도출하였다. 나아가 연구 목적에 맞게 문장을 수정하여 측정문항을 완성하였다. 특히 기존 항목들은 패션이라는 단어가 너무 제한적이여 이를 수정하고, 키덜트 문화라는 포괄적인 개념을 더욱 반영할 필요가 있었다. 그리고 단순한 과거 재현이나 소비 여부보다는 패션 소비자의 감성적 경험과 소비자들의 심리(현재의 삶, 자유로운 행동)를 반영시키도록 노력하였다. 아울러 소비자들이 키덜트 패션을 단순한 제품이 아니라 자기표현의 수단으로 인식하는 경향을 반영하고, 새로운 의미형성 과정(다양한 해석과 경험 제공)임을 반영하여 문항을 수정하였다. 이후 연구 변수를 보다 정밀하게 측정할 수 있도록 신뢰성을 확보(내적일관성이 낮은 문항 사전 제거) 후 최종 측정 도구를 완성하였다.

둘째, 연구조사의 측정도구의 신뢰성과 타당성을 확보하기 위해, 예비조사(30명, 2024.4.8. ~ 4.19.)를 통해 문항의 신뢰도와 응답자의 이해도를 평가한 후, 일부 문항을 수정하여 본 조사(2024.5.7. ~ 5.30.)를 수행하였다. 본 조사는 전문 조사업체를 통해 실시하였으며, 패션 커뮤니티 게시판을 활용하고 온라인(모바일) 조사 링크를 배포하여 설문지를 활용한 자료수집을 진행하였다. 본 연구의 표본은 키덜트 패션 소비자의 실제 소비 행동을 반영하기 위해, 최근 6개월 이내에 1회 이상의 키덜트 패션상품 구매 경험이 있는 소비자로 한정하여 조사하였다. 이에 따라 예비조사와 본 조사를 거쳐 총 374명의 표본을 확보하였다. 이는 Westland(2010)의 구조방정식 모형(SEM) 표본 크기 산출식에 따라, 본 연구에서는 최소 300명 이상의 표본이 필요할 가능성으로 수집된 표본 크기는 분석에 적절한 수준으로 판단된다. 셋째, 본 연구에서는 표본의 일반적 특성을 파악하기 위해 SPSS 23.0을 활용하여 빈도 분석을 수행하고, 내적일관성을 평가하기 위해 신뢰도 및 타당도 검증을 진행하였다. 또한, AMOS 23.0을 활용하여 측정모형 분석 및 경로분석을 다음과 같은 절차로 수행하였다.

Ⅳ. 결과 및 고찰

1. 측정표본의 인구통계적 특성

본 연구 표본의 인구통계학적 특성을 파악한 결과는 다음과 같다(Table 1). 성별은 여성이 77.5%(290명), 남성이 22.5%(84명)으로 여성 표본이 크게 높았으며, 연령의 경우 20대 38.0%(142명), 30대 32.9%(123명), 40대 이상 29.1%(109명)로 순으로 나타났다. 학력은 대학교 재학/졸업이 79.5%(297명)로 가장 큰 분포를 하고 있었고, 대학원 재학이상 8.0%(30명), 전문대학 재학/졸업이 6.4%(24명), 고등학교 졸업이하 5.6%(21명) 순으로 각각 나타났다. 그리고 결혼 여부는 미혼 51.9%(194명), 기혼 48.1%(180명)으로 나타났으며, 직업은 직장인 67.9%(254명), 학생 15.2%(57명), 주부 8.6%(32명), 기타 5.1%(19명), 무직 3.2%(12명) 순으로 나타났고, 월평균 가계소득은 300-500만원 미만 39.3%(147명), 500-700만원 미만 26.0%(97명), 100-300만원 미만 13.6%(51명), 700-900만원 미만 11.2%(42명), 900만원 이상 7.5%(28명), 100만원 미만 2.4%(9명) 순으로 나타났다. 아울러 거주지역은 서울 40.4%(151명), 서울, 경기 외 37.9%(142명), 경기 21.7%(81명)으로 각각 나타났다.

2. 신뢰성 및 타당성 검증

각 연구 개념에 대하여 탐색적 요인분석 및 신뢰도(Cronbach’s α)를 파악하여 내적일관성을 검증하였다. 키덜트 문화의 소구적 특성 요인을 설명하는 15항목에 대해 요인분석(Varimax 회전)을 실시한 결과, ‘향수(3문항)’, ‘문화다원주의(3문항)’, ‘에이지리스(3문항)’, ‘문화자본주의(3문항)’, ‘일탈(3문항)’의 고유치 1.0 이상인 5 요인이 추출되었다. 이 요인값을 설명하는 총 변량은 70.630%였고 신뢰도 계수는 모두 0.663 이상으로 문항의 신뢰성이 높았다(Table 2). 그리고 키덜트 문화-패션 콜라보레이션의 소비문화 특성 요인을 설명하는 9항목에 대해 요인분석(Varimax 회전)을 실시한 결과, ‘다원성(3문항)’, ‘상호텍스트성(3문항)’, ‘탈재현성(3문항)’의 고유치 1.0 이상인 3 요인이 추출되었다. 이 요인값을 설명하는 총 변량은 71.524%였고 신뢰도 계수는 모두 0.741 이상으로 문항의 신뢰성이 높았다(Table 3). 그리고 키덜트 패션 소비가치와 지속적 소비행동 연구 변인들의 단일차원성을 파악한 결과, 각 항목의 요인 부하량은 모두 0.808 이상이었다. 각 단일요인들의 신뢰도는 0.746 이상으로 높게 나타났다(Table 4).

Reliability and Validity analysis of the characteristics of consumer culture in kidult culture and fashion collaborations

3. 확인적 요인분석

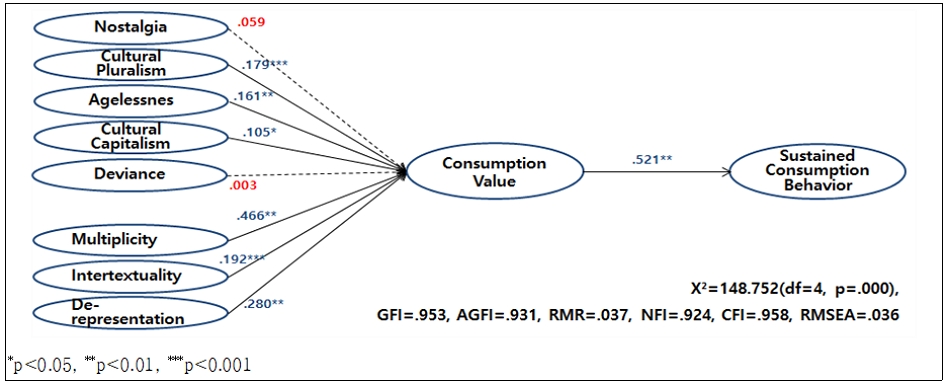

확인적 요인분석을 통하여 측정도구의 내적일관성 및 수렴타당성을 파악한 결과, 표준화계수는 모두 0.667 이상, 평균분산지수는 모두 0.596 이상, 개념신뢰성은 모두 0.814 이상으로 양호하게 나타났다(Table 5). 또한 최대우도법을 활용하여 경로분석의 모형적합도와 모수를 추정하였는데, 이에 키덜트 문화의 소구적 특성, 키덜트 문화-패션 콜라보레이션 소비문화 특성, 키덜트 패션상품 소비가치 및 지속적 소비행동 간의 대한 경로분석의 모형 적합도 지수는 X²=148.752(df=4, p=0.000), GFI=0.953, AGFI=0.931, RMR=0.037, NFI=0.924, CFI=0.958, RMSEA=0.036으로 나타났다.

4. 판별타당성 검증

본 연구에서는 먼저, 앞에서 수렴타당성을 평가하기 위하여 확인적 요인분석에서 AVE값을 확인하였으며, 이후 판별타당성을 검증하기 위해 연구 개념 간의 상관관계계수 추정치를 추가 분석하였다. 그 결과 상관관계 계수들이 통계적으로 유의한 수준에서 1을 포함하지 않는 것으로 확인되어 본 연구에서는 판별타당성이 확보되었다.

5. 연구가설 검증

키덜트 문화의 소구적 특성과 키덜트 문화–패션 콜라보레이션의 소비문화 특성이 키덜트 패션 소비가치 및 가치창출 성과에 미치는 구조적 영향 관계 모델을 위한 본 연구가설 검증 결과는 다음과 같다(Fig. 2, Table 7).

첫째, 키덜트 문화의 소구적 특성 요인과 키덜트 패션 소비가치 간의 경로관계를 분석한 결과, 문화다원주의는 소비가치(β=0.179, CR=3.637, p=0.000), 에에지리스는 소비가치(β=0.161, CR=3.282, p=0.001), 문화자본주의는 소비가치(β=0.105, CR=2.130, p=0.034)에 유의한 영향을 나타냈다. 그러나 향수는 소비가치(β=0.059, CR=1.195, p=0.233), 일탈은 소비가치(β=0.003, CR=0.074, p=0.941) 간에는 유의한 영향을 나타내지 않았다. 둘째, 키덜트 문화–패션 콜라보레이션의 소비문화 특성 요인과 키덜트 패션 소비가치 간의 경로관계를 분석한 결과, 다원성은 소비가치(β=0.466, CR=10.687, p=0.000), 상호텍스트성은 소비가치(β=0.192, CR=3.901, p=0.000), 탈재현성은 소비가치(β=0.280, CR=6.410, p=.000)에 유의한 영향을 나타냈다. 셋째, 키덜트 패션상품에 대한 소비가치와 지속적 소비행동 간의 경로관계를 분석한 결과, 소비가치는 지속적 소비행동(β=0.521, CR=13.092, p=0.000)에 유의한 영향이 나타냈다.

이상을 연구 결과, 첫째, 키덜트 문화의 소구적 특성과 키덜트 패션상품의 소비가치 간의 관계 결과에서, 개인은 선택 과정에서 나타나는 특정한 문화소비 선호나 기호의 의미를 받아들인다는 연구(Lee & Seo 2015), 다양성이 존중되는 사회적 흐름이 키덜트 트렌드를 더욱 부축이고 있다는 연구(Chung 2009), 기획된 소비문화 속에서 재미있는 디자인이나 화려한 색상에 대한 선호의 소비 욕구로 나타난다는 연구(Cho & Lim 2009; Park 2021), 나이 파괴와 관련된 키덜트 현상이 패션을 통해 젊음의 환상을 충족시킨다는 연구(Kim & Kim 2006), 이러한 독창적이고 비순응적 문화적 소구욕구가 주관적 소비가치에 영향을 미친다는 연구(Ju et al. 2017) 등은 키덜트 문화의 소구적 특성의 문화다원주의, 문화자본주의, 에이지리스가 키덜트 패션상품 소비가치에 유의한 영향을 미친다는 본 결과를 뒷받침해 주고 있다. 반면, 키덜트 문화의 소구적 특성의 향수와 일탈은 키덜트 패션상품 선택에 직접적인 영향을 나타내지 않았다. 일부 선행연구에서의 과거의 향수에 대한 소구는 많은 소비자에게 긍정적인 감정을 촉발할 수 있다는 연구(Park 2021), 현실적 불안, 불신, 부족에서 벗어나려는 도피적 탈출이 어린시절 회상이나 유머를 통해 해소하고자 하는 심리가 있다는 연구(Jang 2020)와는 상반된 결과이다. 향수의 경우 과거의 경험을 되살리는 소비가 소비자의 정서적 만족을 높이고 브랜드 애착을 강화할 수 있다고 보았으나(Bae 2015), 본 연구에서는 키덜트 소비자들이 향수를 기반으로 한 감성적 소구보다는 보다 실질적인 소비가치를 더 중요하게 고려되는 것으로 판단된다. 또한 일탈의 경우 기존 연구에서는 키덜트 소비자들이 복잡한 현실에서 벗어나고자 하는 욕구가 소비로 연결된다고 보았다(Nho 2015). 그러나 본 연구에서는 이러한 탈출적 심리가 패션상품 선택으로 직접 연결되지 않아, 이는 패션 소비가 단순한 도피적 소비가 아니라 개성 표현과 사회적 소속감 형성의 수단으로 기능하는 현대적 소비 패턴과 관련될 가능성이 있다는 연구와 연관한다(Jia et al. 2016). 즉, 키덜트 소비자들이 현실에서 벗어나려는 욕구가 있더라도, 패션을 선택할 때는 기능성과 상황 의존성(예: 착용 용이성, 스타일링 가능성) 등 실질적인 요소를 더욱 중시할 가능성이 있다. 이러한 점에 비추어 키덜트 소비자들은 어린 시절의 향수를 기반으로 한 감성적 소비나 현실 도피적 소비보다, 보다 실용적인 요소(상품의 기능성, 경제적 가치, 사회적 수용성)를 기반으로 패션상품을 선택할 가능성을 높게 판단한다. 그러나 향수와 일탈 외에도 자아실현, 사회적 인정, 경제성 등의 다양한 요소들이 작용하였을 수 있어 후속 연구가 필요할 것이다. 둘째, 키덜트 문화 – 패션 콜라보레이션의 소비문화 특성과 키덜트 패션상품의 소비가치 간의 관계 결과에서, 키덜트 문화의 다양한 의미작용들이 새로운 디자인, 에지지리스의 착장코드 및 스타일 경계를 허무는 키치 등으로 패션에 다중코드로 적용되고 있다는 연구(Park & Cho 2014), 키덜트 현상의 상호텍스트성을 해석하는 주체가 패션과 대중문화의 다른 부분들과 관계를 맺고 새롭고 다양한 해석으로 나타나며, 이는 패션의 에이지리스 현상처럼 나이에 대한 역할과 패션 스타일의 관심을 확장시킨다는 연구(Kim & Kim 2006), 키덜트 문화가 패션에서 개인의 취향과 시대적 상황의 매개로 기존의 고정적 역할을 해체하고(Lee & Kim 2018). 다양한 문화 트렌드와 패션의 콜라보레이션은 상호 다른 이미지에 관한 패션의 가치획득 수단뿐만 아니라, 소비자에게는 패션을 통한 문화적 가치를 투영하는 형태로 나타날 수 있다는 연구(Park & Kim 2004) 등은 키덜트 문화와 패션 콜라보레이션 소비문화 특성의 다원성, 상호텍스트성, 탈재현성이 키덜트 패션상품 소비가치와 유의한 영향을 미친다는 본 결과를 뒷받침해 주고 있다. 셋째, 키덜트 패션상품의 소비가치와 지속적 소비행동 간의 관계에서, 소비자들은 상품을 선택할 때 사회적, 기능적, 감정적, 상황적, 진귀적 가치 등의 다양한 소비가치의 특정 요소에 절대적인 영향을 받는 이유로, 소비자의 선택 행동에서 소비가치는 가장 결정적인 영향 요인이라는 연구(Jang & Kim 2018). 소비가치는 소비자 태도를 형성하는 이유로, 그동안 많은 패션분야 연구들에서 패션 소비자의 행동의도에 직접적인 영향을 미치는 선행변수로 검증되어 왔다는 연구(Lee & Lee 2013; Park 2015) 등은 키덜트 패션상품 소비가치가 지속적 소비행동에 유의한 영향을 미친다는 본 결과를 뒷받침해 주고 있다.

Ⅴ. 요약 및 결론

현대 소비문화는 기능적 가치 중심의 소비에서 기호(sign)와 상징(symbol)의 소비로 전환되고 있으며, 키덜트 패션은 이러한 변화의 대표적인 사례로 주목받고 있다. 본 연구에서는 키덜트 문화의 소구적 특성과 키덜트 문화 - 패션 콜라보레이션 현상의 소비문화 특성들이 패션상품의 보완물로써 기호를 통해 패션상품의 감성적, 사회적, 기능적 면을 중점으로 하는 소비가치와 가치창출의 성과를 만들 수 있다는 측면에서 그 관계를 파악하였다. 기존 연구들은 키덜트 문화의 디자인적 요소와 현상적 특징에 초점을 맞추는 경향이 강했으며, 패션 소비의 맥락에서 키덜트 문화의 기호적 의미와 소비가치 창출 과정에 대한 분석이 부족한 실정이었다. 이에 본 연구는 소비사회 이론과 기호소비 이론을 바탕으로, 키덜트 패션 소비를 단순한 상품 소비가 아닌 자아 표현, 사회적 소속감, 문화적 가치 창출의 과정과 관점으로 해석하였다. 연구 결과, 키덜트 문화의 소구적 특성(문화다원주의, 문화자본주의, 에이지리스)과 키덜트 문화-패션 콜라보레이션의 소비문화 특성(다원성, 상호텍스트성, 탈재현성)이 소비가치에 유의한 영향으로나 나타냄을 확인되었다. 또한, 소비자가 단순히 제품의 물리적 속성을 소비하는 것이 아니라, 상품이 지닌 기호적 가치, 브랜드의 상징성, 그리고 소비를 통한 자아 표현 수단으로 패션을 인식하고 소비한다는 점을 실증적으로 검토하였다. 이를 통해 키덜트 패션 소비가치가 지속적 소비행동으로 이어지는 메커니즘을 구조적으로 확인하였으며, 소비가치가 키덜트 패션 선택에 중요한 요인으로 작용할 가능성이 있음을 실증적으로 시사하였다. 게다가 키덜트 패션이 단순한 유행을 넘어, 현대 소비사회에서 중요한 문화적 소비 형태로 자리 잡고 있음을 실증적으로 입증하였다.

본 연구 결과를 바탕으로 키덜트 패션의 소비가치 창출 특성과 지속적 소비행동을 증대하기 위한 실무적 활용 방안을 다음과 같이 제안한다. 첫째, 키덜트 문화의 소구적 측면에서 키덜트 패션상품의 소비가치를 높이기 위해서는 키덜트 소비자의 개성과 취향을 반영한 다양한 제품 라인업을 구축해야 한다. 또한 자유로운 자기표현과 다양성을 강화할 수 있는 창의적 디자인 개발 및 메시지 전략이 필요하며, 애니메이션, 게임, 예술 등 다양한 문화적 요소를 융합하는 콜라보레이션 전략을 통해 문화다원주의적 소구를 증대할 수 있다. 이를 위해 기존 키덜트 문화의 주요 소비층이 단순히 특정 연령대에 국한되지 않으며, ‘마음 나이’ (subjective age)를 고려한 연령대 확장 전략이 필요하다. 연령에 관계없이 자유롭게 착용할 수 있는 디자인을 개발하고, 브랜드 포지셔닝을 통해 ‘세대 공감형’ 패션 브랜드로 자리잡을 수 있도록 전략을 수립해야 한다. 이 과정에서 개인 맞춤형 스타일링 및 커스터마이징 서비스 제공을 통해 키덜트 소비자의 개별적 정체성 표현을 강화할 필요가 있다. 특히, 키덜트 소비자는 단순한 향수를 소비하는 것이 아니라, 자신만의 감성과 개성을 중요하게 여기므로, 차별화된 디자인과 브랜드 스토리텔링을 결합한 컬렉션 기획이 중요하다. 브랜드 아이덴티티를 명확히 하고, 키덜트 소비자의 감성을 자극할 수 있는 스토리 중심의 마케팅 전략을 병행할 필요가 있다. 둘째, 키덜트 문화와 패션 콜라보레이션의 소비문화 측면에서 키덜트 패션상품의 소비가치를 높이기 위해서는 키덜트 문화의 다양한 상징과 의미를 패션에 결합한 새로운 코드 개발이 필요하다. 단순히 키덜트 문화 요소를 패션에 적용하는 것이 아니라, 소비자가 다양한 방식으로 해석하고 경험할 수 있도록 디자인 및 마케팅 전략을 수립하는 것이 핵심이다. 이를 위해 브랜드는 기존 대중적 캐릭터 협업을 넘어, 예술, 게임, 서브컬처 등 다양한 문화적 요소와의 협업을 고려할 필요가 있다. 단순한 라이선스 기반의 콜라보레이션을 넘어, 브랜드 간 공동 브랜딩(brand co-creation) 방식을 활용하여 브랜드의 정체성을 명확히 하고, 소비자들이 브랜드의 스토리에 깊이 몰입할 수 있도록 해야 한다. 또한 기존의 일방향적인 마케팅이 아니라 소비자 참여형 마케팅을 적극 활용해야 한다. 키덜트 소비자들은 브랜드의 가치와 문화를 중요하게 생각하는 이유로, 팬덤 커뮤니티 기반의 협업을 통해 소비자가 직접 참여할 수 있는 디자인 프로젝트를 진행하는 방식이 효과적일 수 있다. 이러한 방식을 통해 브랜드에 대한 소비자의 애착도를 높이고, 자발적인 콘텐츠 생산(user-generated content)을 유도함으로써 브랜드 충성도를 강화할 수 있다. 나아가 키덜트 패션을 통해 새로운 의미를 창출하는 디자인 전략이 필요하다. 단순한 캐릭터 프린팅이 아닌, 패션과 키덜트 문화의 상호작용을 통해 기존 패션 개념을 해체하고 재구성한 혁신적인 패션 콘셉트 도입이 요구된다. 키덜트 패션을 개성 있는 패션 스타일의 한 유형으로 정착시키기 위하여, 패션이 가지는 사회적 의미를 확장하고 소비자가 키덜트 문화를 자신의 정체성과 연결할 수 있도록 브랜드 메시지를 설계해야 한다. 셋째, 키덜트 패션상품의 소비가치와 지속적 소비행동을 증대시키기 위해서는 단순한 제품 판매를 넘어, 브랜드 경험을 중시하는 전략이 필요하다. 단순히 제품의 기능적 가치만을 홍보하는 것이 아니라, 브랜드 경험을 통해 소비자가 감성적 유대감을 형성할 수 있도록 해야 한다. 이를 위해 장기적인 브랜드 애착 형성을 위한 충성고객 커뮤니티 구축이 중요하다. 기존의 할인 프로모션 중심의 마케팅에서 벗어나, 충성고객을 대상으로 한 VIP 프로그램 운영 및 브랜드 커뮤니티 활성화가 필요하다. 예를 들어, 키덜트 패션 브랜드만의 멤버십 서비스를 구축하여, 정기적인 한정판 출시 및 브랜드 이벤트를 기획함으로써 브랜드에 대한 지속적인 관심을 유지할 수 있도록 해야 한다. 또한 소비자 맞춤형 추천 시스템 도입을 통해 개별 소비자의 취향과 선호도를 반영한 차별화된 제품과 스타일을 제안하는 것이 중요하다. AI 기반 맞춤형 추천 서비스를 활용하여, 소비자가 선호하는 키덜트 패션 스타일을 제안하고, 브랜드 충성도를 높이는 방향으로 발전시킬 필요도 있다.

나아가 본 연구는 다음과 같은 한계가 존재하며, 후속 연구를 통해 보완될 필요가 있다. 첫째, 표본의 한계로 인해 연구 결과의 일반화 가능성이 제한될 수 있다. 특히 여성 응답자의 비율이 높아 성별 편향 가능성이 있어, 향후 연구에서는 균형 잡힌 샘플링을 통해 일반화 가능성을 높일 필요가 있다. 둘째, 측정 도구의 한계로 정교성이 필요하다. 본 연구는 기존 척도를 바탕으로 선행 조사(전문가, 경험자 인터뷰)를 통해 측정항목을 조정하였다. 하지만 연구 변수의 측정이 특정 키덜트 패션 소비 맥락에 최적화되지 않았을 가능성이 있으며, 일부 개념의 측정이 충분히 정교하지 않을 수 있다. 향후 연구에서는 키덜트 패션 소비가치 및 소비행동을 보다 명확히 측정할 수 있는 새로운 척도를 개발하고, 이를 타당성과 신뢰성이 확보된 형태로 검증하는 과정이 필요하다. 넷째, 연구모형의 확장 가능성이 있다. 본 연구에서는 키덜트 패션 소비가치가 지속적 소비행동에 미치는 영향을 실증적으로 검토하였으나, 소비가치가 어떤 기제를 통해 지속적 소비행동으로 연결되는지에 대한 심층적 분석이 부족하였다. 이에 후속 연구에서는 소비자 특성이나 심리적 요인이 소비가치와 소비행동 간의 관계를 어떻게 조절하거나 매개하는지 분석할 필요가 있다. 특히, 패션 키덜트 제품 소비를 심화시키거나 억제할 수 있는 의미 있는 변수를 탐색하는 것이 필요하다. 예를 들어, 소비자의 라이프스타일, 소비 트렌드 수용도, 패션 감수성과 같은 요인을 고려하여 연구모형을 확장할 필요가 있을 것이다.

Acknowledgments

This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation of Korea(NRF-2023S1A5B5A17084250)

References

- An CO(2007) Plagiatstext, berucksichtigt hinsichtlich der Inertextualitat in der Textlinguislik. Textlinguistic Soc Korea 22, 121-142

- Bae JH(2015) Kidult (Kid + Adult): from immature adults to the center of a new culture. Public Officials Benefit Assoc 50(564), 70-71

-

Barnard M(2014) Fashion Theory An Introduction. Routledge

[https://doi.org/10.4324/9780203862100]

- Bourdieu P(1984) Distinction: a social critique of the judgement of taste. Cambridge: Harvard University Press

-

Cha JH, Hing KH(2007) Transactions: a study on the characteristics and the buying behaviors of kidult fashion purchasers- kidult fashion emotion and socio-psychological variables. J Korean Soc Clothing Textiles 31, 1373-1383

[https://doi.org/10.5850/JKSCT.2007.31.9_10.1373]

-

Chang SY(2020) A study on toylism in contemporary fashion. J Human Soc Sci 11(2), 1385-1398

[https://doi.org/10.22143/HSS21.11.2.96]

-

Chang SY(2020) A study on toylism in contemporary fashion. J Human Soc Sci 11(2), 1385-1397

[https://doi.org/10.22143/HSS21.11.2.96]

- Chi KH, Lim HS(2009) A study of expression tendency about Kidult-Design: focus on fashion design and advertisement. J Communication Design 29, 1-12

- Chung HJ(2009). The characteristics of pop-art fashion in effect of kidult. Society for culture of HAN-BOK 12(2). 17-30.

-

Cho SH, Lee CY, Kim CS(2018) Development of textile design using fun elements from the inspiration of kid’s plays and toys targeting kidult consumers. Korean Soc Design Cult 24(3), 565-579

[https://doi.org/10.18208/ksdc.2018.24.3.565]

-

Choi JH, Noh JP, Nyamdulam B(2019) The Effect of Social Emotion on Kidult Purchasing Yonsei Business Review 56(3), 75-91

[https://doi.org/10.55125/YBR.2019.10.56.3.75]

-

Crane D(2016) The puzzle of the ethical fashion consumer: implications for the future of the fashion system. Intern J Fashion Stud 3(2), 249-265

[https://doi.org/10.1386/infs.3.2.249_1]

-

Featherstone M(2016) The Object and Art of Luxury Consumption. Critical Luxury Studies. London: Bloomsbury Academic

[https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781474402613.003.0006]

- Foucault M(1984) The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. NewYork: Vintage Books

-

Han HJ(2019) The affective estimation of preferred characters. J Korea Design Forum 62(0), 81-90.

[https://doi.org/10.21326/ksdt.2019.24.1.007]

- Heo IJ(2011) A study on cultural consumption patterns and analysis of ballet performance attendance among college students. Dissertation, Sejong University

- Holbrook MB(1999) Consumer value: a framework for analysis and research. Routledge

-

Holbrook MB, Hirschman EC(1982) The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings, and fun. J Consumer Res 9(2), 132-140.

[https://doi.org/10.1086/208906]

-

Jang EJ, Kim KO(2018) Change in consumption values by consumption situations - college women’s consumption values in four consumption situations classified with consumption orientation and consumption purpose. J Consumer Stud 29(1), 83-107.

[https://doi.org/10.35736/JCS.29.1.5]

-

Jang JI, Lee YH(2007) Kidult Fashion design appling jeffrey fulvimari’s work - using CAD system. Res J Costume Cult 15(4), 647-660.

[https://doi.org/10.29049/rjcc.2007.15.4.647]

- Jeong HS, Kim YI(2008) Collaboration among design fields with a focus on the fashion industry. J Korean Soc Costumes 58(6), 110-123

- Jeong JS, Kim IS(2007) A study on the expression of icongraphic design derived by kidult trend. J Basic Design Art 8(3), 511-519

-

Jeong, J, Kim SM, Lee YR(2022) Merchandising strategy of university identity through collaboration with fashion brands -focused on precollege students and parents’ needs. Korean Soc Clothing Textiles 46(2), 232-249.

[https://doi.org/10.5850/JKSCT.2022.46.2.232]

- Jia Z, Lee YH(2014) Kidult fashion design inspired amusement park. J Korea Fashion Costume Design Assoc 16(3), 49-60

-

Jia Z, Lee YM, Lee YH(2016) Expression and characteristics of kidult in contemporary women’s collection. Res J Costume Cult 24(5), 670-686.

[https://doi.org/10.29049/rjcc.2016.24.5.670]

-

Jo JM, Lee JR, Kim BU(2018) Analysis of design trend on kidult product. Indust Design 12(1), 85-94.

[https://doi.org/10.37254/ids.2018.03.43.09.85]

- Joo JH(2013) An exploration of influences on intent to use kidult product: focused on extended theory of planned behavior. J Soc Sci Res 29(2), 179-197

-

Ju NA, Lee KH, Lee HY(2017) The effect of consumer’s need for uniqueness on fashion orientation and consumption values. Res J Costume Cult 25(1), 104-116.

[https://doi.org/10.29049/rjcc.2017.25.1.104]

-

Jung HH, Jung YJ(2017) A study on the effects of kidults’ consumers preferred color and cosmetics package to the color according on purchase behavior. J Korea Design Forum 54, 39-54.

[https://doi.org/10.21326/ksdt.2017..54.004]

- Kaiser SB, Green DN(2012) Fashion and Cultural Studies. London: Bloomsbury Publishing

- Kang H, Kim S, Kim H, Park H, Oh C, Lee B, Lee J, Cho H, Choi S, Heo B(2004) 20th Century Design History in Twelve Lines, edited by Heo Bo-yun. I Shop, Therefore I Am. Design House, Seoul, 195-196

- Kang SJ, Lee JS, Lee JY(2020) Motivation and behavior of kidult consumers’ toy consumption. J Consumer Stud 23(1), 41-68

-

Kawarmura Y, Eicher JB(2018) Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies. London: Bloomsbury Publishing

[https://doi.org/10.5040/9781474278515]

-

Kim E, Ko S(2012) Transactions: consumer responses toward fashion collaboration brands-effects of collaboration type and brand senstivity. Hournal Korean Soc Clothing Textiles 36(10), 1058-1073

[https://doi.org/10.5850/JKSCT.2012.36.10.1058]

- Kim H(2007) Reading the Psychology of Popular Culture. Seoul: Ulryeok

- Kim JS, Kim YS(2006) Clothing behavior of kidult group. Korean J Human Ecol 9(1), 63-70

- Kim MK(2005) Grown up as a mainstream culture for kidult stimulating the inner child. Weekly Dong-A 488, 6-7

- Lee BK, Seo HJ(2015) Effects of cultural consumption tendency on cultural consumption value and attitude of art of dancing. Korean J Dance 73(1), 189-208

-

Lee CW, Lee SH(2013) The relation among consumption values of luxury brands, brand identification, brand attachment, consumer happiness and self-construal. J Distribution Manage Res 16(6), 29-42.

[https://doi.org/10.17961/jdmr.16.6.201312.29]

- Lee DW(2007) A semiotic explication of the brand value system in a mass consumption society: a syntactic, semantic, pragmatic review on brand signs. Korean J Communication Stud 15(3), 134-154

-

Lee EO(2013) A study on the textile pattern design of fashion designers’ brands and H&M collaboration collections. Res J Costume Cult 21(1), 93-116.

[https://doi.org/10.29049/rjcc.2013.21.1.93]

-

Lee JY, Kim HK(2018) A study on fashion design by applying geometrical space perception -focused on simulation. Korean Soc Fashion Design 18(1), 77-88.

[https://doi.org/10.18652/2018.18.1.5]

-

Lee SW, Kim HK(2019) The effect of website characteristics and online service quality of kidult online shopping mall on the reliability and repurchase intention. Asia-Pacific J Business Venturing Entrepreneurship 14(4), 161-178.

[https://doi.org/10.16972/apjbve.14.4.201908.161]

-

Lee TH(2020) Distinction and Illusion in the Theories of Bourdieu and Baudrillard: the perspective of gift exchange. J Human Soc Sci 28(1), 150-175.

[https://doi.org/10.22924/jhss.28.1.202008.008]

- Live Marketing Report: Street Marketing. Parantongshin, 1.

- Nam SJ(2007) A Study on the expression of simulation in contemporary fashion. Doctoral Dissertation, Sungshin Women’s University

- Noh YS(2015) Study on fashion illustrations using kidult images. A Treatise on The Plastic Media 18(3), 77-84

- Park H, Kim H(2004) Integrating macro-level perspectives of fashion system in marketing and clothing areas: cultural and consumption values in the Korean fashion industry. J Korean Soc Clothing Textiles 28(1), 1-11

-

Park HJ(2015) The influence of consumption values on fast fashion brand purchases. Res J Costume Cult 23(3), 468-483.

[https://doi.org/10.29049/rjcc.2015.23.3.468]

- Park SY(2003) New cultural code: the kidult trend. Market 37(3), 410

- Park SY(2021) Post-COVID and the digital age - a study on analog convergence storytelling aspects and methods. J Korea Cult Technol 31(0), 57-88

-

Park YR, Cho KS(2014) A study on latest trend of collaboration appearing in fashion industry: focused on cases in 2012-2013. Fashion Business 18(2), 95-112.

[https://doi.org/10.12940/jfb.2014.18.2.95]

-

Sheth JN, Newman BI, Gross BL(1991) Why we buy what we buy: a theory of consumption values. J Business Res 22(2), 159-170

[https://doi.org/10.1016/0148-2963(91)90050-8]

- Shim JS(2007) Theory of jean baudrillard and art criticism from the viewpoint of consumption culture. J Basic Design Art 8(2), 271-284

-

Shim WS(2017) An exploratory study of the distributors’ strategies to react to the rise kidults’. Korea Res Academy Distribution Manage 20(5), 53-60.

[https://doi.org/10.17961/jdmr.20.5.201710.53]

-

Shin HK(2020) A case study on value creation of fashion brands using content collaboration targeting MZ generation. Res J Costume Cult 28(6), 830-844.

[https://doi.org/10.29049/rjcc.2020.28.6.830]

- Song YK(2007) A study on the aesthetic characteristics of kidult fashion. Dissertation, Sejong University

-

Sun ZY, Jiao XB, Lee JH(2019) A comparative analysis of fashion product planning process by art collaboration type. Korean Soc Fashion Design 19(3), 131-147.

[https://doi.org/10.18652/2019.19.3.8]

-

Westland JC(2010) Lower bounds on sample size in structural equation modeling. Electronic Commerce Res Applications 9(6), 476-487

[https://doi.org/10.1016/j.elerap.2010.07.003]

-

Xiao G, Kim JO(2009) The investigation of Chinese consumer values, consumption values, life satisfaction, and consumption behaviors. Psychol Market 26(7), 610-624

[https://doi.org/10.1002/mar.20291]

- Yoon TY, Noh JY, Koh AR(2014) A study on fast fashion phenomena through the understanding of modern consumer society. J Consumer Stud 25(4), 229-251

-

Zeithaml VA(1988) Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. J Market 52(3), 2-22

[https://doi.org/10.1177/002224298805200302]

- Zhai J, Lee YH(2014) Kidult features expressed in contemporary knit fashion design. Korean J Knit Design 12(3), 92-103

-

Zhai J, Lee YM(2016) Expression and characteristics of kidult in contemporary women’s collection. Res J Costume Cult 24(5), 670-686.

[https://doi.org/10.29049/rjcc.2016.24.5.670]