양파껍질 추출물을 함유한 건강기능음료 개발 및 특성

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstract

Oxidative stress contributes significantly to chronic diseases such as cancer, cardiovascular diseases, and diabetes. Onion (Allium cepa L.), a widely utilized vegetable, has various health benefits, including antioxidant, anti-inflammatory, and anticancer properties. Discarded onion peel contains abundant quercetin and flavonoids, potent antioxidants suitable for functional food applications. This study developed and evaluated functional beverages containing various concentrations (10%, 20%, and 30%) of onion peel extract (OPE). The physicochemical properties, antioxidant activities, and sensory attributes of the beverage enriched with onion peel extract were analyzed. The results showed significant increases in the total polyphenol and flavonoid contents, enhancing the DPPH and ABTS radical scavenging activities as the concentration of OPE increased. On the other hand, higher OPE concentrations negatively impacted the sensory attributes such as appearance, aroma, taste, and overall acceptability. The sensory evaluation showed that beverages containing 10% OPE scored highest in taste and overall acceptability (6.11 and 6.30 points, respectively), which are comparable to the control sample (6.26 points for overall acceptance). In contrast, 20% and 30% OPE concentrations showed significant declines in the sensory scores (p<0.05). Therefore, 10% OPE is optimum for balancing antioxidant functionality with sensory quality. These findings provide a scientific basis for developing onion peel extract-enhanced functional beverages that meet consumer demand for health-oriented yet palatable options.

Keywords:

onion peel extract, functional beverage, antioxidant activity, polyphenolsⅠ. 서론

우리나라의 2023년 기대수명은 남자 80.6년, 여자 86.4년(평균 83.5년)으로 전년 대비 각각 0.7년, 0.8년 증가하였으며, OECD 평균보다 각각 2.2년, 2.8년 높은 것으로 보고되었다(Statistics Korea 2024a). 그러나 기대수명 중 질병이나 부상으로 고통받은 기간을 제외하고 건강한 삶을 유지한 기간을 의미하는 건강수명의 경우 2021년에 65.8년으로 나타나 기대수명과 건강수명의 격차를 줄이는 것의 중요성이 강조되었다. 한편, 통계청 발표에 따르면, 우리나라의 2023년 10대 사망원인은 악성신생물(암), 심장질환, 뇌혈관질환, 알츠하이머병, 당뇨병, 고혈압성 질환 등을 포함하였는데(Statistics Korea 2024b) 여러 연구에서 산화 스트레스가 이러한 만성질환의 위험을 증가시키는 것으로 보고되었다(Reuter et al. 2010; Sharifi-Rad et al. 2020; Jomova et al. 2023).

체내 자유 라디칼은 대기오염물질, 자외선 등 환경적 요인뿐만 아니라 세포 생명 유지에 필수적인 에너지(ATP)를 생성하는 호흡 과정이나 면역반응과 같은 자연적인 생체 대사 과정에서 생성된다. 생체는 자유 라디칼의 생성을 차단하거나 감소시키기 위한 항산화 시스템을 가지고 있어, 정상적 상태에서는 해로운 영향을 주지 않는다. 그러나 환경이나 질병 등에 의해 산화와 항산화 작용의 평형이 깨지게 되면 산화적 스트레스가 발생하게 되고 이것은 세포 내 지질, 단백질, 또는 DNA를 손상시키게 되며 암, 뇌졸중, 당뇨병, 심근경색 등 많은 질병의 발병에 기여할 수 있다(Lakshmi et al. 2009; Pitocco et al. 2010). 체내 항산화 시스템을 위해서는 항산화효소와 같이 체내에서 생성되는 것 이외에도 전자를 공여함으로써 자유 라디칼을 환원시키거나 항산화효소의 조효소로 작용하는 비타민과 무기질, 식물 유래 생리활성물질(phytochemicals) 등 외인성 인자가 충분히 섭취될 수 있도록 하는 것이 중요하다(Sharifi-Rad et al. 2020).

양파(Allium cepa L.)는 백합과에 속하는 것으로 전 세계적으로 양념 채소로 널리 활용되고 있으며, 항암, 항혈전, 항염증, 항산화 등의 건강기능 효과가 있는 것으로 알려져 있다(Griffiths et al. 2002). 특히 양파의 항산화 활성에 관해서는 많은 연구가 이루어져 있는데, 과당을 섭취한 흰쥐에서 산화 스트레스를 개선시켰고 카드뮴 유도의 산화 스트레스를 개선시켰으며, 라디칼 유도의 산화적 용혈에 대해 적혈구를 보호한 것 등이 있다(Rizvi 2011; Vazquez-Prieto et al. 2011; Alpsoy et al. 2014). 양파의 기능성 성분으로는 퀘르세틴(quercetin)과 캠페롤(kaempferol)과 같은 플라보노이드 화합물이 알려져 있으며 특히 퀘르세틴은 강력한 항산화 활성을 가진 플라보노이드로(Li et al. 2016; Rodrigues et al. 2017) 가식 부위보다 비가식 부위에 90배 이상 많이 함유되어 있어 양파껍질과 같은 부산물의 활용이 주목되고 있다(Kang et al. 1998). 양파 껍질 추출물의 항균, 신경 보호 활성, 항암(자궁경부암, 유방암 및 간암 세포), 고혈당증, 및 고콜레스테롤혈증 예방 효과에 대해 잘 보고되어 있다(Kumar et al. 2022).

국민건강영양조사에 따르면 우리 국민의 하루 평균 음료류 섭취량은 최근 10년간 약 2배 증가하였다. 2020년도 식품섭취조사 자료(5,808명)를 분석한 결과, 여자(185 g)보다 남자(239 g)가 높았고, 연령별로는 19-29세(330 g), 30-49세(291 g), 12-18세(211 g) 순으로 높았다. 음료류 섭취 증가는 당 및 에너지 섭취를 높일 수 있어 음료류는 지속적으로 그 섭취량을 관리해야 할 식품이다(Korea Disease Control and Prevention Agency 2022). 따라서 본 연구에서는 양파껍질 추출물을 활용하여 음료를 개발하고 이화학적 특성과 항산화 활성, 관능적 특성을 평가함으로써 기능성 음료로의 적용 가능성을 검증하고자 하였다.

Ⅱ. 연구방법

1. 실험재료

본 실험에 사용된 양파껍질은 더착한농산물(Deochakhannongsanmool, Jeollabuk-do, Korea)에서 2024년 9월~12월에 걸쳐 제공받아 사용하였다. 수세 처리를 통해 흙과 먼지 등의 이물질을 제거하여 실온에서 24시간 이상 건조 후 5℃ 이하에서 냉장 보관하면서 사용하였다. 물은 정수(CHPI-611L, Coway, Gongju, Korea)를 사용하였다.

2. 양파껍질 추출물의 제조

양파껍질 추출물 제조 조건은 선행연구(Lee et al. 2014; Jeong et al. 2015)를 참조하여 열수추출방법을 사용하여 제조하였다. 건조된 양파껍질 20 g에 1,000 g의 물을 더한 후 인덕션(IA12PS, Rinnai Corp., Incheon, Korea)을 사용하여 100℃의 온도에서 2시간 동안 열수추출 하였다. 완성된 양파껍질 추출물을 식힌 후, 5℃ 이하에서 48시간 동안 보관하면서 실험에 사용하였다.

3. 양파껍질 추출물 첨가 음료의 제조

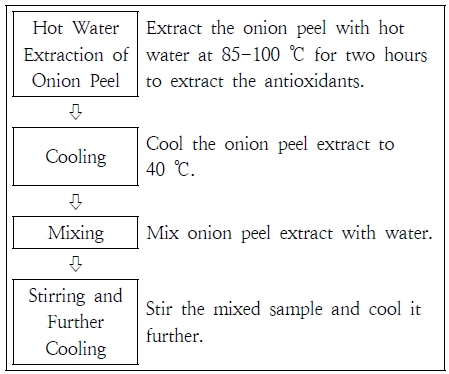

양파껍질 추출물 첨가 음료의 제조 공정은 Fig. 1과 같다. 양파껍질을 100℃에서 열탕하여 제조한 추출물을 물과 배합에 맞춰 혼합하였다. 양파껍질 추출물 첨가 음료의 배합비는 Table 1과 같다. 먼저, Control 시료는 정수를 사용하였으며, 물 90 g과 양파껍질 추출물 10 g을 배합하여 Onion Peel Extract 10%(OPE 10%) 시료로 사용하였다. Onion Peel Extract 20%(OPE 20%) 시료는 물 80 g과 양파껍질 추출물 20 g을 배합하여 제조하였다. Onion Peel Extract 30%(OPE 30%) 시료는 물 70 g과 양파껍질 추출물 30 g을 배합하여 제조하였다.

4. 실험방법

총 산도는 Kwon et al.(2013)의 실험방법을 참조하여 측정하였다. 시료 10 g을 100 mL 용량 플라스크에 정량하여 만든 희석액을 삼각플라스크에 25 mL 분주하고 0.1 N NaOH 표준용액으로 적정하여 종말점까지 도달하는 데 소비된 0.1 N NaOH양(mL)을 citric acid 함량(%)으로 환산하여 나타내었다. 당도는 당도계(PR-1, Atago, Tokyo, Japan)를 이용하여 측정하였고, 염도는 염도계(PAL-03S, Atago, Tokyo, Japan)를 이용하여 측정하였다. 모든 실험은 3회 반복하였다.

양파껍질 추출물 첨가 음료의 외관은 30 cm 떨어진 위치에서 스마트폰(iPhone 16 Pro, Apple Inc., California, United States)을 활용하여 수직으로 촬영하였다. 양파껍질 추출물 첨가 음료의 색도는 시료를 5×5×1 cm3의 유리 cell에 가득 담아 준비하였다. 비색계(UltraScan VIS, Hunterlab, Reston, VA, USA)를 사용하여 Hunter color 체계의 명도(lightness, L), 적색도(redness, a), 황색도(yellowness, b) 값을 측정하였다. 표준 색판으로는 백판(L=98.14, a=0.01, b=0.21)을 사용하였다.

양파껍질 추출물 첨가 음료의 탁도는 Jeon & Lee(2023)의 방법을 참조하여 측정하였다. 분광광도계를 이용하여 파장 558 nm에서 흡광도를 측정하였고, 다음 식에 대입하여 투과율을 계산하여 % 투과율(%T) 값으로 나타내었다.

| (식 1) |

총 폴리페놀 함량은 Folin-Denis법에 따라 각 추출물 10 µL에 Folin reagent(F9252-100ML reagent; Sigma, St. Louis, USA) 10 µL 및 2% Na2CO3(S0450 reagent: Samjeon, Seoul, Korea) 200 µL을 가하여 실온에서 30분간 정치한 후 750 nm에서 흡광도를 측정하였다(Folin & Denis 1915). 표준물질로는 tannic acid(T1749 reagent; Samjeon, Seoul, Korea)를 사용하여 시료와 동일한 방법으로 분석하여 얻은 검량선으로부터 총 폴리페놀 함량을 산출하였다.

플라보노이드 함량의 측정 방법은 대조군 시료와 비교군 시료 20 µL에 diethylenglycol 200 ㎕를 가하여 혼합한 다음 1 N NaOH 20 µL를 가하여 37 ℃에서 1시간 반응시킨 후 420 nm에서 흡광도를 측정하였다. 표준물질로는 hesperidin (4225-4450 reagent; Daejung, Seoul, Korea)을 사용하였다. 모든 실험은 3회 반복 수행하여 평균값을 제시하였다.

양파껍질 추출물 첨가 음료의 (1,1)-diphenyl-2-picrylhydrazyl(DPPH) 라디칼 소거능은 Blois(1958)의 방법을 참고하여 실험을 진행하였다. 시료 60 µL에 0.2 mM DPPH (0.2mM D.P.P.H solution; Changyi Science, Seoul, Korea)용액을 메탄올(M0004 reagent; Samjeon, Seoul, Korea)과 3:1비율로 희석하여 0.15 mM DPPH 용액으로 만들어 240 µL를 가하여 잘 혼합하고, 암소에서 30분간 방치 후 518 nm에서 흡광도를 측정하였다. 결과 값은 시료를 첨가하지 않은 대조군과 비교하여 라디칼의 제거 활성으로 나타냈으며, 양성대조군으로는 ascorbic acid(A0019 reagent; Samjeon, Seoul, Korea)를 사용하였다.

ABTS 양이온 소거능은 2,2'-azinbis-(3-ethyl-benzothiazoline-6-sulfonic acid(ABTS)와 과황산칼륨(potassium persulfate)을 혼합하여 암소에 두면 ABTS 양이온이 생성되는데 시료의 항산화물질과 반응하여 양이온이 소거됨으로써 특유의 청록색이 탈색되는 원리를 이용하여 측정할 수 있다. 7.4 mM ABTS 용액(Cat No. 11684302001 reagent; Roche, Basel, Switzerland)과 2.6 mM 과황산칼륨(P1074 reagent; Samjeon, Seoul, Korea)을 혼합하여 암소에서 약 15시간 반응시킨 후 734 nm에서 흡광도가 1.5 이하가 되도록 희석하였다. 희석한 용액 300 µL에 시료 20 µL를 첨가하여 잘 혼합하고 실온에 30분간 방치한 다음 734 nm에서 흡광도를 측정하였다. 결과 값은 시료를 첨가하지 않은 대조군과 비교하여 라디칼의 제거 활성으로 나타냈으며 양성대조군으로는 ascorbic acid(A0019 reagent)를 사용하였다. 실험은 3회 반복 수행하여 평균값을 제시하였다.

본 연구는 국립군산대학교 연구윤리심의위원회의 승인(1040117-202411-HR-022-02)하에 소비자 기호도 검사를 진행하였다. 양파껍질 추출물 첨가 음료의 소비자 기호도 검사는 전라북도에 거주하는 50대 이상 성인 총 74명(남: 21명, 여: 53명)을 대상으로 2024년 12월에 실시하였다. 모든 시료는 20 mL씩 세 자리 난수표가 적힌 투명한 용기에 제공하였으며, 입안을 헹구는 물을 함께 제공하였다. 평가 환경은 외부 요인이 평가에 미치는 영향을 최소화하기 위해 독립된 공간에서 진행되었다. 소비자 기호도 평가 실행 전 검사 대상자에게 검사 방법, 평가항목, 검사 진행 시 주의사항에 설명하여 각 평가항목에 대한 이해를 돕고, 검사 중 타인의 의견이 평가에 영향을 미치지 않도록 하였다. 외관, 냄새, 맛, 목넘김, 전반적인 기호도의 5가지 항목에 대하여 9점 척도법(1=매우 싫다, 9=매우 좋다)으로 평가하였다.

5. 통계분석

소비자 기호도 평가를 제외한 모든 실험은 3회 이상 반복하여 진행하였다. 실험 결과는 SPSS Statistics(ver. 27, IBM Corp, Armonk, NY, USA)를 이용하여 평균과 표준편차로 나타내었다. 시료 간 차이를 평가하기 위해 일원분산분석(one-way ANOVA)을 실시하였으며, 유의미한 차이가 나타난 경우 사후 검정(post hoc test)으로 Tukey의 HSD 검정을 수행하였다(p<0.05). 감각 특성 평가는 일반선형모델(General Linear Model, GLM)을 사용하여 각 평가 항목(외관, 냄새, 맛, 목넘김, 전반적인 기호도)에 대한 시료 간 차이를 통계분석하였다. GLM의 반복측정 설계(Repeated Measures Design)를 적용하여, 연구대상자들이 모든 시료에 대해 동일한 항목을 반복적으로 평가한 데이터를 처리하였다.

Ⅲ. 결과 및 고찰

1. 산도, 당도 및 염도

양파껍질 추출물 첨가 음료의 산도, 당도(˚Brix), 및 염도 측정 결과는 Table 2에 제시하였다. 양파껍질 추출물 첨가 음료의 산도는 대조군에 비해 OPE 10%에서 유의하게 증가하였고 양파껍질 추출물의 함량이 증가할수록 증가하여 OPE 30%에서 OPE 10%에 비해 유의하게 증가하였다. 양파껍질의 첨가에 따라 산도가 증가한 것은 양파껍질 분말을 첨가한 설기떡에서 첨가량이 많을수록(밀가루 중량 대비 2%, 4%, 6%, 8%), 양파껍질 농축액을 첨가한 모닝롤 반죽에서 첨가량이 증가할수록(밀가루 중량 대비 5%, 10%, 15%) pH가 유의하게 감소한 결과와 일치한다(Kwon & Lee 2020; Kim et al. 2024). 이것은 양파껍질에 존재하는 caffeic acid, ferulic acid, sinapinic acid, tannic acid, 기타 유기산(citrate, malate)과 건조 무게 기준으로 7~9% 정도 함유되어 있는 산성 헤테로다당류인 펙틴과 같은 성분에 의해 설명할 수 있다(Alexander & Sulebele 1973; Chia et al. 2018; Bedrníček et al. 2020; Kim et al. 2023). 당도는 대조군에 비해 OPE 10%에서 유의하게 증가하였고 양파껍질 추출물의 함량이 증가할수록 증가하여 OPE 30%에서 OPE 10%에 비해 당도가 1.5배 증가하였다(p<0.05). OPE 농도 증가에 따라 당도가 유의하게 증가한 것은 양파껍질에 존재하는 포도당, 과당 등의 천연 당 성분 때문인 것으로 사료된다(Kim et al. 2023). 이는 Kim et al.(2024)의 설기떡 연구에서도 양파껍질 분말 첨가량이 증가할수록 당도가 증가한 결과와 일치하였다. 염도는 양파껍질 추출물 첨가에 의해 유의하게 증가하였으나, 첨가 비율에 따른 차이는 나타나지 않았다. 양파껍질 추출물을 첨가한 우육포의 염도가 대조군에 비해 증가한 결과와 일치하는 것으로, 양파껍질에 121.07~879.97 mg/kg 수준으로 함유되어 있다고 보고된 나트륨 성분으로 설명될 수 있다(Sagar et al. 2021).

2. 외관, 색도 및 탁도

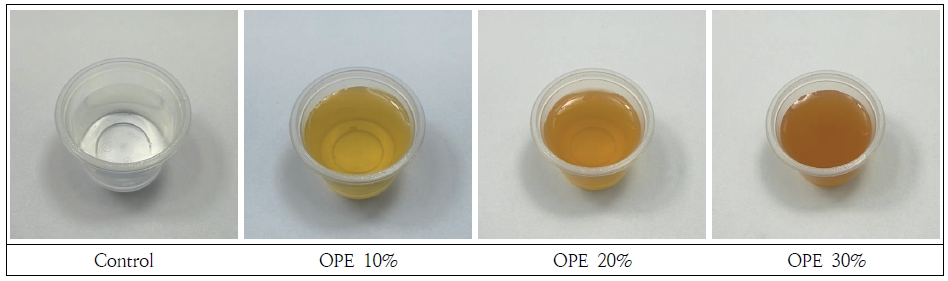

양파껍질 추출물 첨가 음료의 외관은 Fig. 2에 제시하였으며, 색도와 탁도 측정 결과는 Table 3과 같다. 명도를 나타내는 L값은 OPE 10%에서 대조군에 비해 유의하게 감소하였고, 추출물의 첨가 비율이 증가할수록 유의하게 감소하여, OPE 30%이 가장 어두운 색을 띄었다. a의 경우 +값은 적색도, -값은 녹색도를 나타내는데 OPE 10%, OPE 20%, OPE 30%가 각각 5.33, 10.12, 14.93으로 나타났고, +값은 황색도, -값은 청색도를 나타내는 b는 OPE 10%, OPE 20%, OPE 30%가 각각 28.26, 39.26, 46.12로 나타나 양파껍질 추출물의 함유량이 증가할수록 적색도와 황색도가 농도의존적으로 유의하게 증가하였다. 이것은 양파껍질 농축액 첨가 모닝롤의 색도가 유의하게 변화하였는데 양파껍질 농축액 첨가량이 증가할수록 모닝롤의 내부는 어두운 색을 나타냈고, a 값과 b 값이 증가한 것과 일치한다(Kwon & Lee 2020). OPE 농도의 증가에 따라 명도가 감소했으며, 적색도와 황색도가 증가한 것은 양파껍질에 포함된 퀘르세틴과 같은 플라보노이드 색소가 갈변 반응에 의해 색도를 변화시키는 역할을 하기 때문이다. 양파껍질 추출물 제조 과정 중 열수추출은 높은 온도에서 진행되기 때문에 갈변을 촉진하였으며, 동결건조한 양파 분말보다 고온에서 제조된 진공건조 분말과 열풍건조 분말에서 명도의 감소, 적색도와 황색도의 증가를 나타낸 것과 흡광도를 이용하여 측정한 갈변도가 증가한 연구 결과가 뒷받침해준다(Lee 1984; Kim et al. 2007). 탁도는 OPE 10%, OPE 20%, OPE 30%에서 각각 0.23, 0.53, 0.80으로 나타나 대조군에 비해 농도의존적으로 유의하게 증가하였다.

3. 총 폴리페놀 및 플라보노이드 함량

양파껍질 추출물 첨가 음료의 총 폴리페놀 함량과 총 플라보노이드 함량 측정 결과는 Table 4와 같다. 총 폴리페놀 함량은 OPE 10%에서 44.16 mg TAE/100 g 이었고, 양파껍질 추출물의 함량이 2배, 3배 증가함에 따라 총 폴리페놀 함량 또한 각각 2배, 3.5배씩 유의하게 증가하였다. 총 플라보노이드 함량도 양파껍질 추출물 함유율이 높은 경우 증가하여 OPE 10%에 비해 OPE 20%, OPE 30%에서 유의하게 증가한 것으로 나타났다. 이는 누룩과 입국에 따른 양파껍질 첨가 막걸리의 총 폴리페놀 및 플라보노이드 함량이 각각 77.02, 1.71 mg/100 mL로 대조군에 비해 유의하게 증가한 것과 유사하였다(Ma et al. 2019).

폴리페놀은 만성질환에 대해 보호 효과를 나타내는 식물 유래 화학물질로써, 주로 페놀산, 플라보노이드, 스티블린, 페놀 알코올, 리그난으로 분류된다(Abbas et al. 2017). 식이 폴리페놀의 주요 급원으로는 주로 과일, 채소, 곡류, 커피 등이 있으며 항산화, 항노화뿐만 아니라 항암, 항염, 혈중 콜레스테롤 농도 감소 및 제2형 당뇨와 심혈관질환 개선 등의 다양한 생리활성을 가지는 것으로 알려져 있다(Graf et al. 2005; Abbas et al. 2017). 또한, 폴리페놀의 하위 그룹인 플라보노이드 중 퀘르세틴은 양파의 대표적인 기능성 성분으로, 강력한 항산화 활성을 가진 것으로 알려져 있다(Li et al. 2016; Rodrigues et al. 2017). 조리 시에는 양파의 껍질을 벗겨 제거하고 사용하나 비가식 부위의 퀘르세틴 함량은 208.82 mg/100 g fresh weight으로 가식 부위보다 90배 이상 많이 함유되어 있다고 보고되었다(Kang et al. 1998). 따라서 본 연구에서 양파껍질 추출물의 첨가 비율이 증가할수록 폴리페놀과 플라보노이드의 함량이 증가한 것은 양파껍질과 같은 부산물을 활용한 천연 기능성 음료로써 개발 가치가 높은 것을 보여준다.

4. 항산화 활성

양파껍질 추출물 첨가 음료의 항산화 활성 분석을 위해 DPPH 및 ABTS 라디칼 소거 활성을 측정하였다. 측정 결과는 Table 5와 같다. DPPH 라디칼 소거능은 DPPH 라디칼에 대한 전자공여효과로 나타나는 시료의 환원력을 측정하는 것으로, DPPH가 짙은 자색의 안정한 자유 라디칼로 항산화물질에 의해 환원되면서 짙은 자색이 탈색되는 원리를 이용하여 비교적 간단하게 항산화 활성을 측정할 수 있다(Lee et al. 2011). 양파껍질 추출물 첨가 음료의 DPPH 라디칼 소거능을 측정한 결과, OPE 10%에 비해 OPE 20%, OPE 30%에서 양파껍질 추출물에 대해 농도 의존적으로 유의하게 증가하였다. ABTS 양이온 소거활성 또한 DPPH 라디칼 소거활성과 마찬가지로 시료의 인위적인 라디칼을 제거하는 환원력을 측정하는 것으로, 이 두 개의 항산화 활성은 유의적인 상관성을 보인다(Lee et al. 2011). 양파껍질 추출물 첨가 음료의 ABTS 양이온 라디칼 소거능 측정 결과, DPPH 라디칼 소거능과 일치되게 OPE 10%에 비해 OPE 20%, OPE 30%에서 양파껍질 추출물에 대해 농도 의존적으로 유의하게 증가하였다. 이와 같은 결과는 양파껍질 농축액을 첨가한 모닝롤이나 양파껍질 첨가 막걸리에서도 나타났다. 두 연구 결과 모두 양파껍질의 함유가 대조군에 비해 높은 항산화 활성을 보였으며, 양파껍질 농축액의 농도가 증가함에 따라 항산화 활능이 유의적으로 증가한 추세를 보였다. 이는 양파껍질의 첨가가 항산화 활성능에 유의적인 영향을 끼친다는 것을 보여준다(Ma et al. 2019; Kwon & Lee 2020). 또한, 폴리페놀 함량과 DPPH 라디칼 제거능, ABTS 양이온 소거활성능 사이에는 유의적인 양의 상관관계가 있는 것으로 보고된 연구 결과와 일치하는 것으로, 양파껍질 추출물의 첨가에 따라 폴리페놀과 플라보노이드 함량이 증가하였고 이에 기인한 라디칼 소거활성이 모두 증가하였다.

최근 10년간 우리나라의 하루 평균 음료류 섭취량은 약 2배 증가하였다고 발표되어(Korea Disease Control and Prevention Agency 2022), 음료류 섭취에 따른 당과 에너지 섭취 증가가 문제시되고 있다. 2020년도 식품섭취조사 자료(5,808명)를 분석한 결과, 음료류를 통한 당의 섭취량(1세 이상, 표준화)은 2020년 12.1 g으로 전체 당 섭취량의 약 21%를 차지하였고, 에너지 섭취량(1세 이상)은 2020년 72.5 kcal로 총 에너지 섭취량의 약 4%에 해당되었다. 19-29세의 음료류 섭취량은 330 g으로 가장 높았으나, 30-49세(291 g), 12-18세(211 g)에서도 200 g을 넘는 것으로 나타났다. 현대인의 기호식품인 탄산음료, 커피 등을 대체할 수 있는 건강기능성 음료의 개발이 요구되는바, 본 연구 결과는 항산화 활성 등 다양한 생리활성이 있는 양파껍질 추출물을 함유한 음료 개발을 위한 기초자료를 제공할 것이다.

5. 소비자 기호도 검사

소비자 기호도 검사를 통해 양파껍질 추출물 첨가 음료의 외관, 향, 맛, 목넘김, 전반적인 기호도를 평가한 결과는 Table 6과 같다. 외관평가에서는 대조군이 가장 높은 점수(6.23점)를 기록하였으며, 그 다음으로 OPE 10%(5.95점), OPE 20%(5.70점), OPE 30% (5.65점) 순으로 높은 점수를 보여, 대조군과 유의한 차이를 보였다(p< 0.05). 향 평가에서는 대조군이 가장 높은 점수(5.88점)를 기록했으나, OPE 10%(5.86점)와 유의한 차이는 없었다. OPE 30%(5.39점)는 가장 낮은 점수를 보여 대조군과 비교하여 향의 평가점수가 유의적으로 낮았다(p<0.05). 맛 평가에서는 OPE 10%가 가장 높은 점수(6.11점)를 기록했으며, OPE 20%(5.73점), OPE 30%(5.32점)와 유의한 차이를 보였다(p<0.05). 따라서 OPE 함량이 10%를 초과할 경우 맛 점수가 점진적으로 감소하는 경향을 보였다. 목넘김(Swallowability) 평가에서는 대조군(6.35점)이 가장 높은 점수를 보였고, OPE 10%(6.12점)와 OPE 20%(6.19점)는 대조군과 유의적인 차이를 보이지 않았다. OPE 30%(5.69점)는 가장 낮은 점수를 기록하였으며 다른 3개 시료에 비해 유의적으로 목넘김에 대한 낮은 점수를 보였다. 전반적인 기호도(Overall Acceptance) 평가에서는 대조군(6.26점)과 OPE 10%(6.30점)는 높은 점수를 보였으며 유의적인 차이가 없었다. 반면, OPE 30%(5.61점)는 전반적인 기호도가 가장 낮고 다른 3개 시료에 비해 유의적으로 선호도가 낮음을 보여주었다. 감각평가 결과를 종합해보면, OPE 함량이 10%까지는 대조군과 비교하여 감각적 특성에서 큰 영향을 미치지 않았다. 그러나 양파껍질 추출물이 20% 이상으로 증가할 경우 색, 향, 맛, 목넘김, 전반적인 기호도에서 점수가 유의하게 감소하는 경향을 보였다. 따라서 OPE 10%는 기능성 성분을 포함하면서도 감각적 품질을 유지하는 최적의 배합 비율임을 확인하였다.

Ⅳ. 요약 및 결론

본 연구는 양파껍질 추출물을 활용한 기능성 음료를 개발하고, 이를 다양한 농도로 첨가한 음료의 이화학적 특성, 항산화 활성 및 감각적 특성을 평가하여 음료로서의 활용 가능성을 검토하였다. 양파껍질 추출물 첨가 음료는 농도가 증가함에 따라 총 폴리페놀 및 플라보노이드 함량이 유의적으로 증가하였으며, 이에 따라 DPPH 및 ABTS 라디칼 소거능도 농도 의존적으로 유의하게 증가하였다. 이는 양파껍질 추출물이 농도가 높아짐에 따라 항산화 활성이 높아짐을 보여준다. 관능평가 결과, 양파껍질 추출물의 첨가 농도가 10%까지는 대조군과 비교하여 외관, 향, 맛, 목넘김, 전반적인 기호도에서 큰 차이가 없었으나, 20% 이상의 농도에서는 전반적인 기호도가 유의하게 감소하였다. 특히, OPE 10%는 대조군과 유사한 감각적 특성을 유지하면서도 항산화 활성 및 기능성 성분 함량 측면에서 우수한 결과를 보여 최적의 배합비율로 확인되었다. 본 연구는 양파껍질이라는 부산물을 활용한 음료 개발의 가능성을 제시함과 동시에 건강 기능성과 감각적 품질을 모두 충족시키는 최적 농도에 대한 기초자료를 제공한다. 향후 인체 대상 양파껍질 추출물의 추가적인 생리활성 효과를 규명하는 연구가 필요하며, 이를 다양한 식품에 적용하여 활용가능성을 확대하는 방안을 모색해야 할 것이다. 또한, 본 연구의 결과는 소비자 선호도를 기반으로 한 음료의 시장성을 검토하고 기능성 음료로서의 상업적 가능성을 확인할 수 있는 기초자료로 활용될 수 있다.

Acknowledgments

This research was supported by “Regional Innovation Strategy (RIS)” through the National Research Foundation of Korea(NRF) funded by the Ministry of Education(MOE) (2023RIS-008).

References

-

Abbas M, Saeed F, Anjum FM, Afzaal M, Tufail T, Bashir MS, Ishtiaq A, Hussain S, Suleria HAR(2017) Natural polyphenols: an overview. Int J Food Prop 20(8), 1689-1699.

[https://doi.org/10.1080/10942912.2016.1220393]

-

Alexander MM, Sulebele GA(1973) Pectic substances in onion and garlic skins. J Sci Food Agric 24(4), 611-615.

[https://doi.org/10.1002/jsfa.2740240514]

-

Alpsoy S, Kanter M, Aktas C, Erboga M, Akyuz A, Akkoyun DC, Oran M(2014) Protective effects of onion extract on cadmium- induced oxidative stress, histological damage, and apoptosis in rat heart. Biol Trace Elem Res 159, 97-303.

[https://doi.org/10.1007/s12011-014-9968-9]

-

Bedrníček J, Kadlec J, Laknerová I, Mráz J, Samková E, Petrášková E, Hasoňová L, Vácha F, Kron V, Smetana P(2020) Onion peel powder as an antioxidant-rich material for sausages prepared from mechanically separated fish meat. Antioxidants (Basel) 9(10), 974.

[https://doi.org/10.3390/antiox9100974]

-

Blois MS(1958) Antioxidant determinations by the use of a stable free radical. Nature 181, 1199-1200.

[https://doi.org/10.1038/1811199a0]

-

Chia PW, Lim BS, Tan KC, Yong FSJ, Kan SY(2018) Water extract of onion peel for the synthesis of bisindolylmethanes. J King Saud Univ Sci 31, 642-647.

[https://doi.org/10.1016/j.jksus.2018.05.029]

-

Folin O, Denis W(1915) A Colorimetric Method for the Determination of Phenols (and Phenol Derivatives) in Urine. J Biol Chem 22(2), 305-308.

[https://doi.org/10.1016/S0021-9258(18)87648-7]

-

García-Sánchez A, Miranda-Díaz AG, Cardona-Muñoz EG(2020) The role of oxidative stress in physiopathology and pharmacological treatment with pro-and antioxidant properties in chronic diseases. Oxid Med Cell Longev 2020(1), 2082145.

[https://doi.org/10.1155/2020/2082145]

-

Graf BA, Milbury PE, Blumberg JB(2005) Flavonols, flavones, flavanones, and human health: epidemiological evidence. J Med Food 8, 281-290.

[https://doi.org/10.1089/jmf.2005.8.281]

-

Griffiths G, Trueman L, Crowther T, Thomas B, Smith B(2002) Onions—a global benefit to health. Phytother Res 16(7), 603-615.

[https://doi.org/10.1002/ptr.1222]

-

Jeon JE, Lee IS(2023) Quality characteristics of laver (Pyropia sp.) soup containing different ingredients by region. J Korean Soc Food Cult 38(5), 345-355.

[https://doi.org/10.7318/KJFC/2023.38.5.345]

-

Jeong DS, Back DA, Kwon YR, Kwon GM, Youn KS(2015) Quality characteristics and antioxidant activity of onion peel extracts by extraction methods. Korean J Food Preserv 22(2), 267-274.

[https://doi.org/10.11002/kjfp.2015.22.2.267]

-

Jomova K, Raptova R, Alomar SY, Alwasel SH, Nepovimova E, Kuca K, Valko M(2023) Reactive oxygen species, toxicity, oxidative stress, and antioxidants: chronic diseases and aging. Arch Toxicol 97(10), 2499-2574.

[https://doi.org/10.1007/s00204-023-03562-9]

- Kang SK, Kim YD, Hyun KH, Kim YW, Song BH, Shin SC, Park YK(1998) Development of separating techniques on quercetin - Related substances in onion(Allium cepa L.) - 1. Contents and stability of quercetin - Related substances in onion. J Korean Soc Food Nutr 27(4), 628-686

-

Kim GA, Lee YJ, Min YR, Jang HW(2024) Quality characteristics and antioxidative activities of Sulgidduk added with onion peel powder. Korean J Food Sci Technol 56(4), 499-504.

[https://doi.org/10.9721/kjfst.2024.56.4.499]

-

Kim HR, Seog EJ, Lee JH, Rhim J(2007) Physicochemical properties of onion powder as influenced by drying methods. J Korean Soc Food Sci Nutr 36(3), 342-347.

[https://doi.org/10.3746/jkfn.2007.36.3.342]

-

Kim Y, Kim YJ, Shin Y(2023) Physicochemical characteristics, organic acid, and sugar compositions in bulb, peel, and root of five onion cultivars. Korean J Food Sci Technol 55(5), 398-403.

[https://doi.org/10.9721/kjfst.2023.55.5.398]

- Korea Disease Control and Prevention Agency, National Health Statistics Plus(2022) Drink intake status. Available from https://knhanes.kdca.go.kr/knhanes/sub04/sub04_04_02.do, . [cited 2024 December 21]

-

Kumar M, Barbhai MD, Hasan M, Punia S, Dhumal S, Radha, Rais N, Chandran D, Pandiselvam R, Kothakota A, Tomar M, Satankar V, Senapathy M, Anitha T, Dey A, Sayed AAS, Gadallah FM, Amarowicz R, Mekhemar M(2022) Onion (Allium cepa L.) peels: a review on bioactive compounds and biomedical activities. Biomed Pharmacother 146, 112498.

[https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.112498]

-

Kwon MS, Lee MH(2020) A study on the quality characteristics antioxidant activity of morning roll added with onion peel concentrate. Culin Sci Hos Res 26(12), 43-54.

[https://doi.org/10.20878/cshr.2020.26.12.005]

-

Kwon SU, Lee HY, Xin M, Il JY, Cha JY, Kim HJ, Kwak WR, Go CK, Kim DK, Lee YM(2013) Preparation of Kyungohkgo suspension beverage containing cultivated wild ginseng. Korean J Oriental Physiol Pathol 27(2), 233-238.

[https://doi.org/10.15188/kjopp.2013.04.27.2.233]

- Lakshmi SV, Padmaja G, Kuppusamy P, Kutala VK(2009) Oxidative stress in cardiovascular disease. Indian J Biochem Biophys 46, 421-440

-

Lee HA, Han SJ, Hong SH, Kim OJ(2014) Effects of onion peel water extract on the blood lipid profiles in mice fed a high-fat diet. Korean J Med Crop Sci 22(3), 203-209.

[https://doi.org/10.7783/KJMCS.2014.22.3.203]

- Lee SG(1984) Non enzymatic brown reactions of food and its control. J Korean Professional Engineers Assoc 17(2), 38-45

-

Lee YM, Bae JH, Jung HY, Kim J, Park DS(2011) Antioxidant activity in water and methanol extracts from Korean edible wild plants. J Korean Soc Food Sci Nutr 40(1), 29-36.

[https://doi.org/10.3746/jkfn.2011.40.1.029]

-

Li Y, Yao J, Han C, Yang J, Chaudhry MT, Wang S, Liu H, Yin Y(2016) Quercetin, inflammation and immunity. Nutr 8(3), 167.

[https://doi.org/10.3390/nu8030167]

-

Ma SH, Kim GW, Son JY(2019) Quality characteristics and antioxidant effects of Makgeolli with onion skin by Nuruk and Ipguk. Korean J Food Cook Sci 35(3), 288-298.

[https://doi.org/10.9724/kfcs.2019.35.3.288]

-

Pitocco D, Zaccardi F, Di Stasio E, Romitelli F, Santini SA, Zuppi C, Ghirlanda G(2010) Oxidative stress, nitric oxide, and diabetes. Rev Diabet Stud 7, 15-25.

[https://doi.org/10.1900/RDS.2010.7.15]

-

Reuter S, Gupta SC, Chaturvedi MM, Aggarwal BB(2010) Oxidative stress, inflammation, and cancer: how are they linked?. Free Radic Biol Med 49, 1603-1616.

[https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2010.09.006]

- Rizvi S(2011) Protective effect of different layers of onion extracts (Allium cepa L.) on markers of oxidative stress in erythrocytes. Cell Membr Free Radic Res 3(2), 171-177

-

Rodrigues AS, Almeida DPF, Simal-Gándara J, Pérez-Gregorio MR(2017) Onions: a source of flavonoids. Flavonoids-From biosynthesis to human health, InTech 439-471.

[https://doi.org/10.5772/intechopen.69896]

-

Sagar NA, Khar A, Vikas, Tarafdar A, Pareek S(2021) Physicochemical and thermal characteristics of onion skin from fifteen Indian cultivars for possible food applications. J Food Qual 2021(1), 7178618.

[https://doi.org/10.1155/2021/7178618]

-

Sharifi-Rad M, Anil Kumar NV, Zucca P, Varoni EM, Dini L, Panzarini E, Rajkovic J, Tsouh Fokou PV, Azzini E, Peluso I, Prakash Mishra A, Nigam M, El Rayess Y, Beyrouthy ME, Polito L, Iriti M, Martins N, Martorell M, Docea AO, Setzer WN, Calina D, Cho WC, Sharifi-Rad J(2020) Lifestyle, oxidative stress, and antioxidants: back and forth in the pathophysiology of chronic diseases. Front Physiol 11, 694.

[https://doi.org/10.3389/fphys.2020.00694]

- Statistics Korea(2024a) 2023 Life table. Available from https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301060900&bid=208&act=view&list_no=434042, [cited 2024 December 17]

- Statistics Korea(2024b) 2023 Cause of death statistics. Available from https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301060200&bid=218&act=view&list_no=433106, . [cited 2024 December 17]

-

Vazquez-Prieto MA, Rodriguez Lanzi C, Lembo C, Galmarini CR, Miatello RM(2011) Garlic and onion attenuates vascular inflammation and oxidative stress in fructose-fed rats. J Nutr Metab 2011(1), 475216.

[https://doi.org/10.1155/2011/475216]